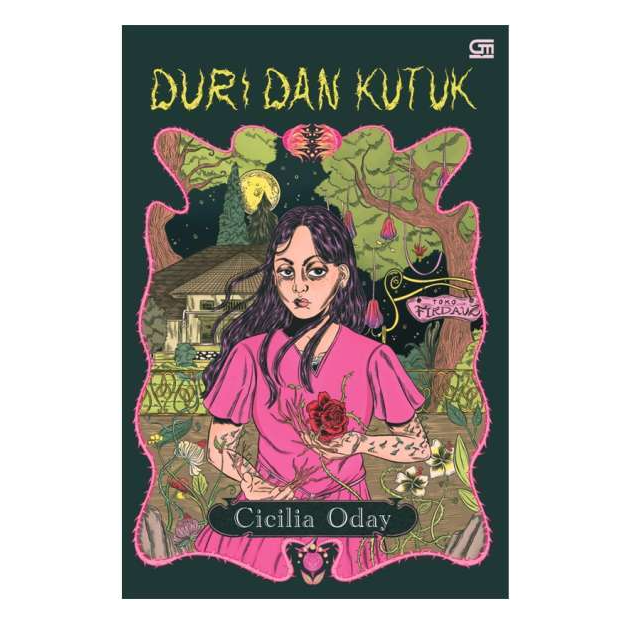

KURUNGBUKA.com – Duri dan Kutuk dinobatkan sebagai pemenang Kusala Sastra Khatulistiwa 2025 kategori Novel. Sebagai penikmat sastra, saya merasa novel ini seperti makanan lezat yang dimakan dengan lahap namun ada perasaan semacam harapan agar jangan sampai cepat habis. Saya melahap novel ini dengan gragas dan merasa puas, terutama saat membaca bagian ending.

Bagaimana cara Sisil, demikian sapaan karib Cicilia Oday, dalam meramu dan menjahit jalinan cerita yang ganjil ini? Sedikit-banyaknya, saya mendapat jawaban dari sesi wawancara pada 25 Juli 2025 lalu. Tulisan berikut adalah hasil wawancara via Google Meeting bersama Sisil untuk rubrik Wajah edisi kali ini. Sila disimak!

***

Sisil Kecil yang Membaca

Sejak kecil, Sisil senang membaca. Semasa sekolah dasar, ia sudah senang dengan bentuk ‘cerita’. Ketertarikan tersebut hanya pada cerita dulu, belum ke buku dan belum ke sastra. Sayangnya, ada keterbatasan akses buku di tempat tinggalnya saat itu. Di sekolahnya, akses buku juga begitu terbatas. Di masa-masa awal kegemarannya membaca, ia lebih sering terpapar media elektronik televisi ketimbang membaca buku.

Saat itu, Sisil kecil belum menyadari bahwa ia punya kecenderungan senang bercerita sehingga ia menonton saja sinetron atau film yang tersedia. Sisil kecil mulai merangkai sendiri cerita di dalam kepalanya. Saat itu ia belum ‘melek literasi’, sehingga ia tidak menuangkan imajinasinya ke dalam tulisan. Seiring waktu, ia mulai bertemu buku-buku cerita anak di perpustakaan sekolah. Sisil ingat betul, buku-buku tersebut adalah sumbangan untuk sekolah negeri. Dari situlah ia mulai membaca dongeng dan cerita rakyat dan ia tulis-ulang dengan bahasanya sendiri.

Kegiatan menulis-ulang dongeng dan cerita rakyat itu juga sangat terbatas. Daerah tempat tinggal Sisil tidak memakai Bahasa Indonesia untuk percakapan sehari-hari, penduduknya berkomunikasi menggunakan Bahasa Manado. Dengan keterbatasan bahasa dan kosa kata, Sisil kecil tetap menulis cerita dongeng dengan bahasanya sendiri.

Lama-kelamaan, ia tidak sempat lagi. Pertemuannya dengan buku-buku menjadi tidak konsisten. Sewaktu SD, ia sempat berhenti menulis dan membaca. Kemudian ia memulai kembali di masa SMP dengan membaca komik. Saat SMA, barulah ia mulai senang membaca novel.

Sisil remaja mulai membaca novel-novel fantasi. Di awal masa kuliah, ia membaca Stephanie Meyer dengan seri novel romantis Twilight dan To Kill a Mockingbird karya Harper Lee. Buku-buku tersebut amat berkesan untuknya. Ia memandang cerita-cerita semacam itu sebagai karya romantik yang menstimulasi bagian lain dalam dirinya. Bahwa sebenarnya, meskipun ia mengonsumsi novel-novel pop, genre-genre romantisme, cerita remaja dan semacamnya, ternyata ia tidak menelan itu semua bulat-bulat. Ia mengendapkan hasil bacaannya semasa remaja dahulu untuk kemudian dikeluarkan untuk materi tulisannya di masa kini.

Sisil kemudian sadar bahwa di dalam dirinya ada semacam ‘filter’. Ia ternyata seorang pemerhati ulung. Apa yang ia konsumsi tidak ditelan mentah-mentah. Ia seolah-olah mengumpulkan filter dalam dirinya lewat buku-buku, bacaan-bacaan terdahulu, untuk kemudian menuangkan hal yang berbeda ketika ia mulai menulis di masa kini. Menjadi asupan bacaan yang menguatkan tulisan.

Kebiasaan membaca memang tumbuh sejak kecil, tapi keterbatasan terhadap akses bacaan menjadi aral melintang. Sisil lebih banyak terpapar media elektronik ketimbang buku-buku. Ia menyayangkan hal tersebut sebab di keluarganya sendiri juga tidak dibiasakan membaca dan membeli buku. Sewaktu kecil, ia memang dibelikan mainan oleh orangtuanya. Daya beli memang ada, tapi tidak untuk buku.

Kesadaran untuk mengenalkan anak-anak dengan bahan bacaan belum tumbuh secara alami dalam cara hidup sehari-hari orangtua Sisil. Beruntungnya, ada ketertarikan untuk selalu membaca dari dalam diri Sisil. Ia gemar pada cerita, jadi ia mencari sendiri secara otodidak. Kalau tidak ada bahan bacaan, ia mengarang cerita sendiri. Menghadirkan tokoh beserta adegan sendiri.

Sisil Dewasa yang Menulis

Sisil baru benar-benar mau menulis untuk kemudian diterbitkan di usia 18 tahun, saat menjadi mahasiswa di Fakultas Hukum Universitas Katolik De La Salle Manado. Ia menerjunkan diri ke dalam literasi, tidak satu ritme dengan apa yang ia pelajari di kampus. Di kampus ia mempelajari hukum, kemudian saat pulang ke kosan menenggelamkan diri pada dunia sastra.

Di masa-masa kuliah itulah ia mulai membiasakan diri untuk menulis setiap hari. Menulis cerita, yang mulanya cuma coba-coba. Ia belajar secara otodidak, tidak juga mengikuti kelas kepenulisan. Ia rutin membaca cerpen. Misalnya cerpen-cerpen Seno Gumira Ajidarma dan Djenar Maesa Ayu, dan cerpen-cerpen lain dari para penulis yang bisa ia dapatkan di toko buku Gramedia.

Saat kuliah pun, toko buku di sekitar tidaklah banyak. Hanya ada toko buku Karisma dan Gramedia. Kalaupun ada toko buku tua, persediaan atau stok buku-buku yang ada adalah buku-buku jadul. Sisil memperoleh supply buku-buku dari dua toko buku itu. Rutinitas membaca dan menulis menjelma menjadi kebiasaan.

Sisil membiasakan diri menulis sendirian. Ia juga tidak memiliki lingkungan komunitas sastra. Ia benar-benar sendirian. Dalam situasi yang serba sendiri, ia tetap konsisten menulis sampai kemudian ia menulis cerpen pertama yang berjudul Solilokui Bunga Kemboja.

Ia iseng mengirimkan cerpen tersebut ke Kompas. Waktu itu ia tidak punya gambaran sama sekali tentang penerbitan karya bahwa nanti ia akan dikenal atau ada yang menghubunginya. Ia sama sekali tidak punya gambaran ketika cerpen itu diterbitkan. Kebingungan tersebut selaras dengan persimpangan jalan yang ia temui dalam hidup. Sisil mulai berpikir: hidupku akan seperti apa? Ia hanya iseng menulis, melakukan revisi, dan mengirim ke redaksi Kompas. Tiga bulan kemudian, ia dihubungi melalui Facebook Messenger.

“Wah! Selamat, cerpenmu bagus!”

Tiba-tiba saja Sisil dibombardir dengan pujian-pujian yang sama sekali tidak pernah ia bayangkan. Cerpennya masuk ke dalam buku Antologi Cerpen Terbaik Kompas Tahun 2010, pada masa awal-awal kuliah.

Solilokui Bunga Kemboja bukan cerpen pertama yang ia tulis. Sebelumnya, ia memang sudah melewati rangkaian percobaan menulis. Ia menulis hampir setiap hari untuk mengisi kekosongan batin yang muncul. Ia menyadari bahwa ia salah jurusan, tapi bila mau berbalik ke belakang ia agak enggan dan merasa tidak enak dengan orangtuanya. Ia menulis hampir setiap hari, menulis cerpen-cerpen yang buruk, yang tidak ada struktur, yang mungkin tidak memenuhi kriteria unsur-unsur intrinsik sastra.

Saat itu, ia belum tahu apa-apa. Pokoknya, ia latihan menulis saja. Waktu bergulir, seolah-olah pada satu titik ia menghasilkan satu cerpen yang memang layak untuk tembus ke media cetak. Setelah terbit di Kompas, salah satu cerpennya juga terbit di Majalah Horison. Ia berangkat menulis dari cerita pendek, baru ke novel.

Ada yang bertanya, pertama kali ia terjun ke dunia sastra lewat cerpen, cerpen-cerpen terbit di media, lalu tiba-tiba menghilang, lalu muncul dengan novel. Menurut Sisil, ketika seorang penulis bermimpi menjadi penulis, maka mimpi yang dibayangkan adalah menulis novel, sedangkan cerpen-cerpen yang ditulis dijadikan sebagai medium untuk berlatih, eksperimen, dan eksplorasi.

Cerpen-cerpen karyanya terlanjur ada, tidak mungkin didiamkan saja di laptop atau komputer sehingga ia pun mengirimkannya ke media. Melalui cerita pendek, ia menemukan gaya dan bentuk menulisnya, terutama di awal-awal percobaan untuk menerjunkan diri ke dalam dunia kepenulisan. Ia mengaku, main project yang sebenarnya adalah novel.

Tema-tema Tulisan

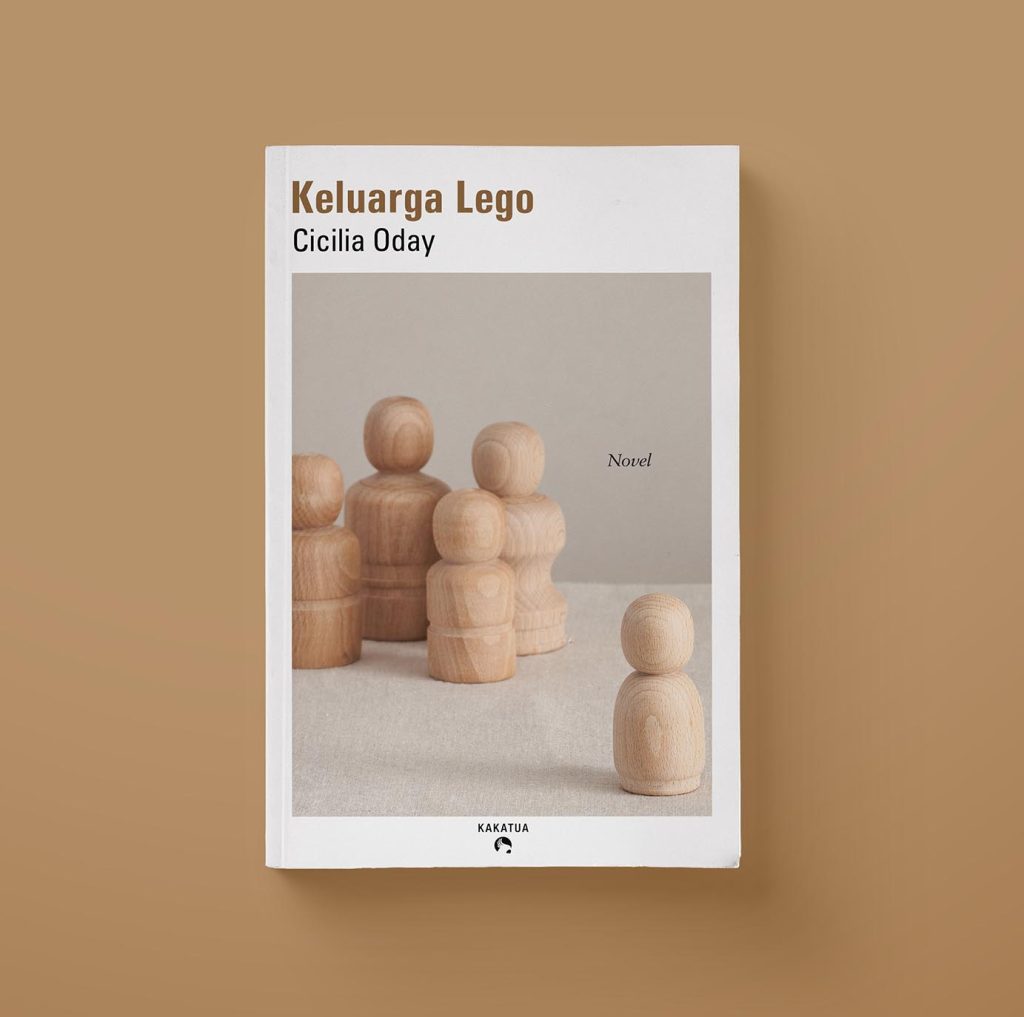

Beberapa cerita pendek karya Sisil dapat dibaca di internet, salah satunya adalah cerpen berjudul Hari Itu Angin Tidak Bertiup di Basabasi (basabasi.co). Dalam cerpen ini, ada benang merah cerita dalam novel pertama Sisil yang berjudul Keluarga Lego (Penerbit Kakatua, 2021). Ide cerpen berangkat dari gambaran tentang masa tua seorang perempuan yang kesepian dan tinggal di Panti Jompo, sama dengan latar belakang novel Keluarga Lego dan ada cerita anggota keluarga yang disewakan.

Ada robot yang rutin mengunjungi orang-orang, para lansia di Panti Jompo sebab mereka jarang dikunjung, mereka ditelantarkan, kadang tidak ada yang berkunjung. Maka, mereka menyewa anggota keluarga di perusahaan jasa sewa-menyewa anggota keluarga yang disebut Keluarga Lego untuk mengunjungi mereka. Dalam cerpen Hari Itu Angin Tidak Bertiup, tokoh perempuan tua juga memiliki teman artifisial. Tentang teman artifisial ini, Sisil mengaku terinspirasi dari novel Kazuo Ishiguro.

Ia berspekulasi: bagaimana bila rasa kesepian berkurang meski tidak dikunjungi oleh keluarga. Ada sosok lain yang menggantikan anak yang dirindukan. Nama robot atau teman artifisial dalam cerpen itu adalah Lola. Proses menulis cerpen itu benar-benar suatu kejutan karena gagasan awalnya hanyaa seorang perempuan tua dengan seorang teman artifisial. Hanya dua itu saja. Ia tidak tahu cerpen itu akan mengarah atau mengalir ke mana.

“Kalau ibarat labirin, aku benar-benar tidak tahu ujung dari labirin itu ada di mana. Pokoknya aku tulis saja,” kata dia. “Aku tulis saja. Aku tidak tahu. Di bagian memasuki bagian tengah cerita, aku baru menemukan melalui proses kreatif itu sendiri.”

Ending cerita pun tidak direncanakan. Menurut Sisil, proses tersebut adalah keajaiban dari proses kreatif. Ia mengaku, setiap kali ditanya, ia jarang sekali membuat outline atau kerangka dalam setiap menulis fiksi. Ia sangat menghindari outline dan kerangka yang penulis yang sangat perfeksionis dan sangat terstruktur, rangkaian plot bagian satu sampai bagian akhir.

Sisil sangat menghindari itu karena ia tidak mau membatasi imajinasi. Ia lebih senang menulis dengan mengalir. Ia biarkan tulisannya mengalir dan menyambung dengan cerita yang telah direncanakan. Ia menemukan bagian-bagian cerita yang tak direncanakan dengan terus mengulik dan mengulik ceritanya sendiri, mengeksplorasi proses kreatifnya sendiri.

Untuk konsistensi tema keluarga yang tampak tertuang dalam karya-karyanya, Sisil mengaku tidak melakukannya dengan sengaja. Ia hanya menceritakan apa yang menjadi kegelisahannya saja. Misalkan, di novel Keluarga Lego, ia berangkat dari kisah tentang keluarga yang tidak sempurna, sesuatu yang tidak tergenapi di kehidupan, ia hadirkan ke dalam cerita.

Tentang Duri dan Kutuk

Ide awal novel Duri dan Kutuk berasal dari kegemaran Sisil melihat tanaman-tanaman di rumah orangtuanya. Sewaktu itu, ia belum menikah dan masih tinggal di rumah orangtuanya. Di rumah itu ada banyak tanaman kemboja. Di pinggiran rumah, ada pot-pot kemboja yang berjajar.

Karena kemboja-kemboja itu berada dalam pot, batang yang tumbuh pun mengikuti ruang di mana dia ditanam. Batang yang tumbuh pun cenderung tanggung dan berbonggol. Pertumbuhan yang unik tersebut membuat Sisil membayangkan; bagaimana kalau sebenarnya tanaman-tanaman tersebut bisa bergerak dan hidup seperti manusia?

Imajinasi dari bentuk-bentuk unik dalam imajinasi Sisil kemudian mewujud, menstimulasinya untuk membayangkan mereka bisa bergerak, bisa bicara, dan mungkin punya kesadaran. Ide awalnya adalah tanaman yang memiliki kesadaran yang bisa dan diajak berinteraksi dan berkomunikasi.

Ide awal tersebut memandu Sisil untuk menuangkannya dalam ke dalam cerita. Semesta cerita yang ia bangun kemudian tidak serta-merta soal tanaman yang bergerak. Ia berangkat dari tokoh yang bernama Eva (di draft awal bernama Maria). Eva adalah tokoh yang suka mengisi waktu luangnya dengan menanam tanaman. Ada kemungkinan tokoh ini terinsipirasi dari sang ibu yang menggemari tanaman.

Pijakan ide ini belum memunculkan latar belakang Eva yang merupakan keturunan pohon. Tokoh Eva masih dibayangkan sebagai manusia biasa yang kesehariannya menanam tanaman dan punya suami, Halimun, yang bekerja di luar kota dan hanya pulang beberapa bulan sekali.

BACA JUGA: Kutukan yang Mengancam dan Perkara Menjaga Privasi Orang lain

Ada bagian mindblowing dalam pembentukan semesta cerita novel Duri dan Kutuk. Di draft awal, setiap kali Eva dan Halimun berhubungan suami-istri, Eva mengumpulkan ampas sperma suaminya dan ditaruh di tanaman. Sperma itulah yang membuat tanaman bisa bergerak.

Sisil kemudian mengganti gagasan tersebut karena khawatir dengan reaksi para pembaca. Tapi, ia tetap senang dengan gagasan tanaman bisa bergerak. Jadi, untuk tetap mempertahankan gagasan tanaman bisa bergerak, ia menciptakan karakter Eva yang keturunan pohon sehingga keberadaannya juga bisa memstimulasi tanaman-tanaman di sekitarnya untuk hidup. Ia berharap, semoga versi terakhir ini menjadi yang terbaik.

Dalam kerangka filsafat, tanaman yang dapat bergerak, berinteraksi, dan memiliki kesadaran bisa dikategorikan dalam wacana posthumanisme. Dalam kondisi posthuman, manusia, hewan, dan tumbuhan hidup harmonis dan saling menghormati. Tokoh Eva dalam Duri dan Kutuk bisa menjadi simbol untuk subjek dalam kondisi posthuman yang mensejajarkan posisi manusia, tumbuhan, dan hewan.

Cerita yang kompleks membawa pembaca ke banyak hal, termasuk soal parenting terus stigma kekerasan dan pelecehan seksual. Banyak yang mengkritik novel Duri dan Kutuk terlalu pendek dengan muatan cerita yang kompleks.

Saya bertanya, apakah Mbak Sisil berencana untuk membuat sekuel lanjutan karena tokoh Eva sangat menarik. Sebagai pembaca, saya puas sekali dengan ending-nya. Jujur saja, kok bisa ya ada orang punya ide ending yang benar-benar luar biasa?

Sisil menjawab, untuk saat ini, ia belum memikirkan ada sekuel lanjutan. Setiap kali mendengar komentar bahwa novel ini bukan untuk semua orang atau terlalu nyentrik, terlalu creepy, ia mengaku belum menemukan dorongan motivasi untuk melanjutkan. Mungkin kalau energi untuk menulis ada, maka sekuel lanjutan pun akan ada. Namun, Sisil belum menemukan semacam pemicu atau motivasi untuk melakukannya.

“Novel ini terlanjur mendapat penghargaan, diterima dan diapresiasi oleh juri. Dalam kondisi sekarang, aku tidak bisa berbohong bahwa aku menulis untuk pembaca. Tapi ketika mayoritas pembaca mengatakan bahwa novel ini bukan untuk semua orang, aku terlanjur lesu,” kata dia.

Ada beberapa orang yang mengatakan bahwa mungkin tidak semua orang akan suka dengan Duri dan Kutuk. Ada yang bilang cerita dalam novel ini cukup mengganggu batasan-batasan orang yang agak sensitif.

Terkait porsi Eva yang terbatas, Sisil mengaku sengaja membuat demikian agar pembaca menangkap gambaran. Eva menjadi hidup di kepala orang lain. Ia sengaja menghadirkan tokoh Adam dan Sarah yang protagonis untuk menjadi kacamata dalam melihat objek yang sebenarnya.

Menjadi “Bukan Diri Sendiri”

“Aku senang untuk menjadi bukan diriku ketika menulis fiksi,” demikian jawaban Sisil ketika ditanya bagaimana proses kreatif selama menulis novel Duri dan Kutuk. Bila ada pikiran-pikiran sinis yang dalam keseharian tidak boleh diungkapkan atau tidak boleh ditunjukkan, ia merasa bebas menunjukkan itu ketika menulis.

Dalam sosok Sarah misalnya, ia membentuk tokoh seorang ibu yang tidak sempurna dan tidak teladan. “Kita semua kan seperti itu, kebanyakan dari kita juga banyak cacat-celahnya. Cuma, karena kita harus membawa diri dalam situasi sosial, kita harus mengemas diri,” terangnya.

Dalam sastra, ia memiliki kesempatan untuk benar-benar menelanjangi kepribadian atau karakter manusia. Ia senang menghadirkan karakter utama yang abu-abu, tidak lurus dan tidak ada yang harus diteladani.

Tentang keberpihakan penulis, dalam novel ini ia telah menentukan porsi masing-masing tokoh. Ia ingin pembaca bebas menentukan akan membenci tokoh yang mana. Ia bermaksud agar pembaca dapat membayangkan sendiri apa yang terjadi dalam potongan-potongan cerita yang sengaja tak ia jelaskan.

Saat menjahit ide-ide ke dalam diksi, Sisil berangkat dari alur deskripsi yang lahir dari visual. Ia melihatnya lebih dulu sebelum menulis. Dalam benaknya, semisal ada tumbuhan dalam tubuh perempuan, karena ia tidak bisa melukis untuk memvisualiskannya, maka ia gambarkan visual tersebut untuk novel. Untuk novel yang lain, ia merasa tidak menulis dengan dominan visualisasi seperti dalam Duri dan Kutuk.

Visualisasi itu dipertahankan. Kompleksitas yang ditangkap para pembaca, bisa jadi, adalah visual-visual dalam benaknya yang tidak bisa ia tuangkan ke dalam gambar melalui kuas dan warna-warna.

Kusala Sastra Khatulistiwa

Mengejutkan sekali bagi Sisil ketika diumumkan menjadi pemenang kategori novel Kusala Sastra Khatulistiwa 2025. Ia senang dan kaget, mengingat bahwa sewaktu awal-awal mencoba menulis, karya dari para penulis yang ia baca adalah para pemenang Kusala Sastra Khatulistiwa di tahun-tahun sebelumnya. Dulu, para penulis tersebut hanya bisa ia lihat di toko buku.

Penghargaan yang telah ia raih menjadikannya berkaca pada tiga tahun masa vakum dalam publikasi tulisan, Tapi, secara proses, ia tidak vakum. Ia merasakan bahwa novel Duri dan Kutuk layak menjadi pemenang. Ada yang bilang para pemenang tahun ini semuanya muda padanya. Dari segi usia, ketiga pemenang memang muda, tapi ketiganya telah melewati proses yang tidak mudah. Rangkaian proses yang dijalani panjang dan intens.

Sisil memang vakum bertahun-tahun tanpa publikasi tulisan. Tapi, orang tidak melihat apa yang sudah ia lewati dan tidak mengetahui tulisan-tulisan yang akhirnya menjadi sampah di dalam laptopnya. Ia berkarya sejak tahun 2010, 15 tahun perjalanan menjadi penulis adalah jalan yang amat panjang.

Ia membaca Vegetarian karya Han Kang. Novel itu seperti memberikan bahan bakar untuk Duri dan Kutuk. Ada semacam energi yang muncul dan ia merasa bisa menulis cerita untuk versinya sendiri. Dalam semesta Vegetarian, narasi yang bergulir didominasi oleh kondisi psikologis. Sementara, dalam Duri dan Kutuk, penggambaran visual lebih dominan.

Ada beberapa pola berulang dalam sebagian sub-bab novel. Di paragraf akhir, kalimat yang menyiratkan petunjuk untuk bagian berikutnya ditulis berulang. Saya berpendapat bahwa teknik tersebut sangat memengaruhi pembaca untuk tidak menjeda bacaan dan meneruskan sampai selesai.

Ia sadar belakangan bahwa teknik menulis yang telah ia pelajarilah yang membentuk pola tersebut. Teknik tersebut ia pelajari saat mengikuti kelas menulis di Bengkel Sastra Dewan Kesenian Jakarta (DKJ) tahun 2014 dengan pengampu A.S. Laksana dan Yusi Avianto Pareanom. Dalam proses belajar tersebut, ia menjadikan diri sebagai kertas putih yang kosong. Ia tidak tahu apa pun soal teknik menulis.

Dalam proses kekaryaan, Sisil mengalami sendiri proses kreatif tersebut dan baru mengerti bahwa teknik tersebut adalah materi yang diajarkan sewaktu ia mengikuti kelas menulis. Ia pun latihan menulis sendiri dan baru bisa menerapkannya di masa-masa kini. Selain Vegetarian, ia juga membaca Cursed Bunny (2017) karya Bora Chung dan Hunchback (2023) karya Saou Ichikawa.

Harapan Untuk Ekosistem Sastra

Banyak harapan baik yang Sisil sebutkan, termasuk bagaimana kecintaan pada sastra yang dapat menggerakkan komunitas. Ia menunjuk Komunitas Akar Pohon dan komunitas-komunitas sastra yang progresif di Makassar. Sayangnya, di daerah Sisil sendiri, ia tidak menemukan komunitas sastra dengan ekosistem yang kuat.

Ia berharap akan ada lebih banyak penulis yang lahir dari komunitas-komunitas sastra yang tersebar di daerah. Ia juga berharap agar pemerintah terutama pemerintah daerah dapat memperhatikan keberadaan komunitas-komunitas tersebut dan membantu perkembangannya.

Terakhir, ia mengutuk beberapa pembubaran perpustakaan keliling dan lapak baca yang dilakukan oleh aparat setempat sebab sejatinya buku-buku tidaklah berbahaya. Karena itu, menurutnya, harus ada sinergi antara yang di atas (pemangku kebijakan) dengan pelaku komunitas sastra di akar rumput. “Keduanya harus saling menunjang dan saling memberdayakan,” pungkasnya, mengakhiri sesi wawancara.

Masih banyak hal yang dapat digali dari proses kreatif Sisil, terutama bagaimana ia memvisualisasikan imajinasi dalam kepalanya menjadi cerita yang mengesankan. Kalimat-kalimat dalam novel Duri dan Kutuk begitu solid dan rancak. Saat buku ditutup, saya mengangguk-ngangguk; paham mengapa novel ini menjadi pemenang. Pantas. Sangat pantas.