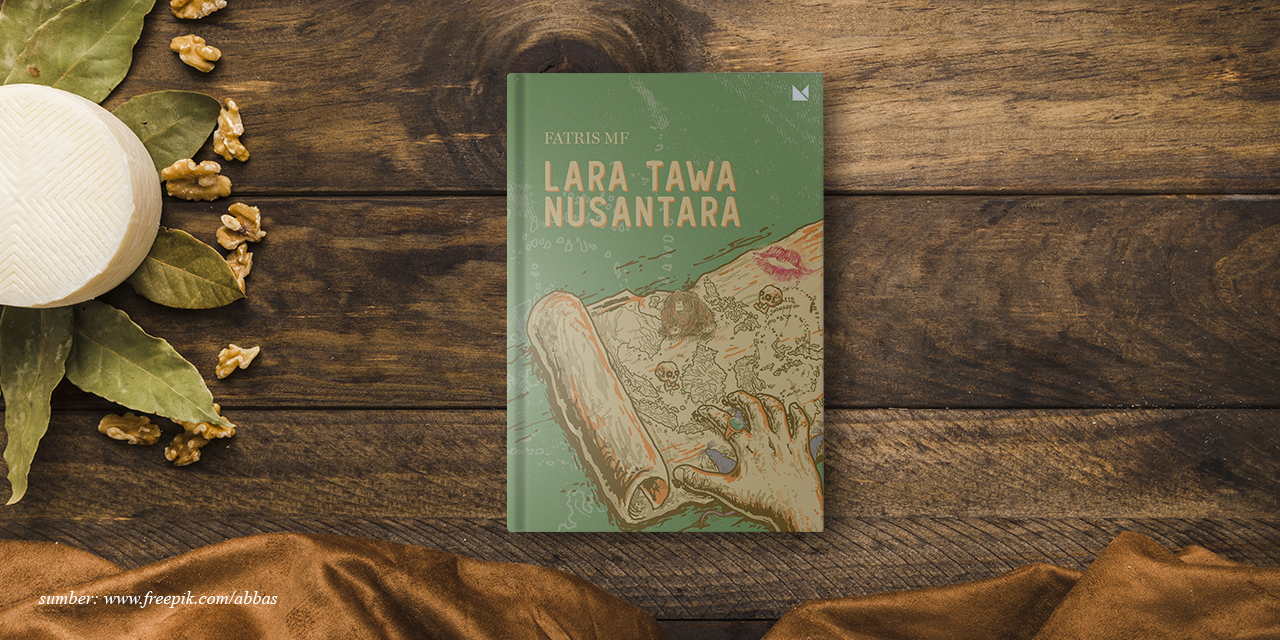

Judul Buku : Lara Tawa Nusantara

Penulis : Fatris MF

Penerbit : Buku Mojok

Halaman : xvi + 349 halaman

Tahun : Juni, 2019

ISBN : 978-623-7284-02-4

Fatris MF, begitu nama yang tertera di sampul buku Lara Tawa Nusantara ini. MF, banyak orang bertanya, singkatan dari apa? Jika dicari di Google akan ditemukan nama Fatris Muhammad Faiz. Namun, dalam sebuah status di Facebook temannya, Abdul Rahman, disebutkan bahwa MF itu kependekan dari Marxisme-Feminisme. Entahlah, pada intinya nama tetap dimaknai sebagai doa atau bisa jadi cita-cita.

Sebagai penulis catatan perjalanan, fotografer, travel writing, serta kontributor di majalah DestinAsian Indonesia, Fatris selalu menghadirkan cerita-cerita menarik yang terdapat di pelosok Nusantara ini. Sebelumnya, buku yang berjudul Merobek Sumatera (2015) dan Kabar dari Timur (2018) juga demikian halnya, menceritakan orang-orang yang terpinggirkan, pedalaman, pelosok, pesisiran dan jauh dari kata modern.

Jika Dandhy Laksono menampilkan “keseksian” di balik tambang batubara dalam film dokumenter Sexy Killers, maka Fatris menampilkan “keseksian” Indonesia melalui catatan perjalanannya yang dapat merangsang orang untuk peduli melihat sisi yang jarang tampak di pemberitaan nasional. Tidak hanya memotret satu pelosok saja, Fatris menceritakan perjalanannya dalam 12 judul tulisan dalam buku ini, mulai dari Kalimantan, Bali, Sulawesi, Lombok hingga berakhir di Sumatera dalam kurun waktu 2015-2017.

Buku ini menjadi catatan perjalanan sekaligus kritik yang dilontarkan oleh Fatris, penulis asal Sumatera Barat ini. Sebelumnya, ia menyebutkan bahwa catatan-catatan yang ditulis oleh pelaut Barat yang menjadi pegangan bagi para petualang Nusantara terdapat kecurigaan di dalamnya. Fatris mencoba membongkar itu dan menjadi “turis” di negerinya sendiri dengan memperluas perspektifnya.

“Sekalipun memang, di sisi ini, terdapat kecurigaan bahwa gambaran negeri-negeri yang dikunjungi ‘wisatawan’ Eropa itu tidak semuanya dapat dipercaya. Banyak di antaranya yang dianggap keliru dan dilebih-lebihkan. Banyak yang hanya menggunakan sudut pandang si Eropa penceritanya sendiri” (hlm. xi).

Fatris mencoba melihat “wajah” Nusantara ini yang –katanya– memiliki kearifan lokal yang harus dipertahankan, sebagaimana kata kaum intelektual. Carut-marut politik di kota besar tidak dapat mendefinisikan Indonesia saat ini. Politik sudah hampir menutupi kearifan lokal tersebut. Indonesia akan tetap asing, dikarenakan pulau-pulau yang menawan nan eksotis jauh dari perhatian media. Wilayah-wilayah yang asing dan tertinggal tersebut menjadi representasi dari “Indonesia yang merana”.

Tarian Kematian menjadi judul pertama dalam buku ini. Ia mengisahkan Kalimantan dengan mengutip penulis Barat terlebih dahulu untuk membandingkan dengan yang ia lihat sekarang. Suku-suku yang berada di pedalaman Kalimantan hidup dalam hutan lebat. Akan tetapi, hutan tersebut sudah disulap menjadi perkebunan yang mahaluas dengan alasan untuk kemajuan. Begitu juga dengan ritual Tarian Kematian, yang sudah dialihfungsikan menjadi objek wisata, bukan lagi sebagai ritual. Banyak hal yang telah berubah. Kebiasaan-kebiasaan telah hilang seiring berjalannya waktu.

Bahasa yang digunakannya sangat blak-blakan, apa adanya. Sesekali juga terkesan berlebihan. Tapi, itu ciri khas dari Fatris dalam catatan perjalanannya, supaya tidak ada yang ditutup-tutupi. Ia mengunjungi Aceh, Kota Serambi Mekah, daerah yang istimewa, di mana hukum syariat benar-benar hidup. Namun ketika ia berbuka puasa di sebuah restoran, ia melihat dirinya seperti seekor monyet yang kelaparan, begitu juga orang-orang di sekelilingnya. Beragam jenis makanan dilahap, seperti kesetanan dan rakus. Suatu hari ia mencoba untuk membatalkan puasa dengan alasan musafir. Namun, pemilik warung melarangnya karena ia muslim. Ia pun berseloroh kepada perempuan penjaga warung tersebut. “Boleh saya minta sarapan?; Kamu Muslim?; Tidak, saya Fatris, bukan Muslim.” (hlm. 204).

Daerah Istimewa Aceh. Walaupun istimewa tetap saja ada yang dibatasi. Di sana tidak ditemukan bioskop, diskotek, minuman alkohol dan hal-hal yang berbau non-syariat lainnya. Ibarat mencari jarum di tumpukan jerami. Masyarakat di sana hanya bisa menghabiskan waktu di warung kopi sebagai hiburan. Cerita ini berujung ketika Fatris bertemu dengan seorang laki-laki bernama Teuku Paisal Saputra, S.Pd.I., seorang sarjana pendidikan agama Islam, lulusan UIN Arraniri, Aceh. Ia mengaku sarjana pendidikan Islam, tapi tidak ahli agama Islam. Fatris mencoba mencari jawaban tersebut.

Sebenarnya, Pasha, nama panggilan Teuku Paisal, bercita-cita menjadi model atau artis. “Aku itu guru sebenarnya,” Pasha mulai melunak, gemulai yang janggal. “E, dulu aku tu kurus, gak kek gini,” Pasha mulai berlagak dengan tubuhnya yang gempal. Namun, karena larangan orang tua, penggerebekan pegelaran fesyen oleh pemerintah Aceh karena dianggap membuka aurat, pelarangan ini-itu, telah dijalani Pasha. Ia akhirnya menyatakan akan benar-benar jadi PNS (Pegawai Negeri Sipil) sebagai masyarakat Aceh yang baik, sedangkan follower Instagram-nya sudah mencapai 81,6 ribu (hlm. 216).

Ketika di tanah kelahirannya, Fatris buka-bukaan saja. Ia tidak segan mengatakan daerah Minangkabau masyarakatnya suka mencemooh, mengolok-olok orang yang sudah mati, sementara masyarakat di sana menganut Adat Bersendi Syarak-Syarak Bersendi Kitabullah (ABS-SBK). Ia juga tak sungkan mengutip, Padang adalah kota yang berantakan, di Bukittinggi orang hidup sebagaimana masyarakat urban, masyarakat Minang rela berumit-rumit dengan masakan, karena urusan perut memang urusan nomor satu di sini (hlm. 337).

Demikian, buku ini menjadi lelucon (bahan tertawaan) bagi orang yang menjunjung tinggi modernisme. Sedangkan akan menjadi lara (sakit hati) bagi mereka yang sadar akan kepahitan hidup mereka. Namun, tetap saja sebagian akan tertawa dan sebagian lagi akan menangis. Tetapi ada juga yang tertawa, dan ia tidak sadar menertawakan dirinya sendiri. Ia akan mati di bawah lelucon yang ia buat sendiri.

Trackback/Pingback