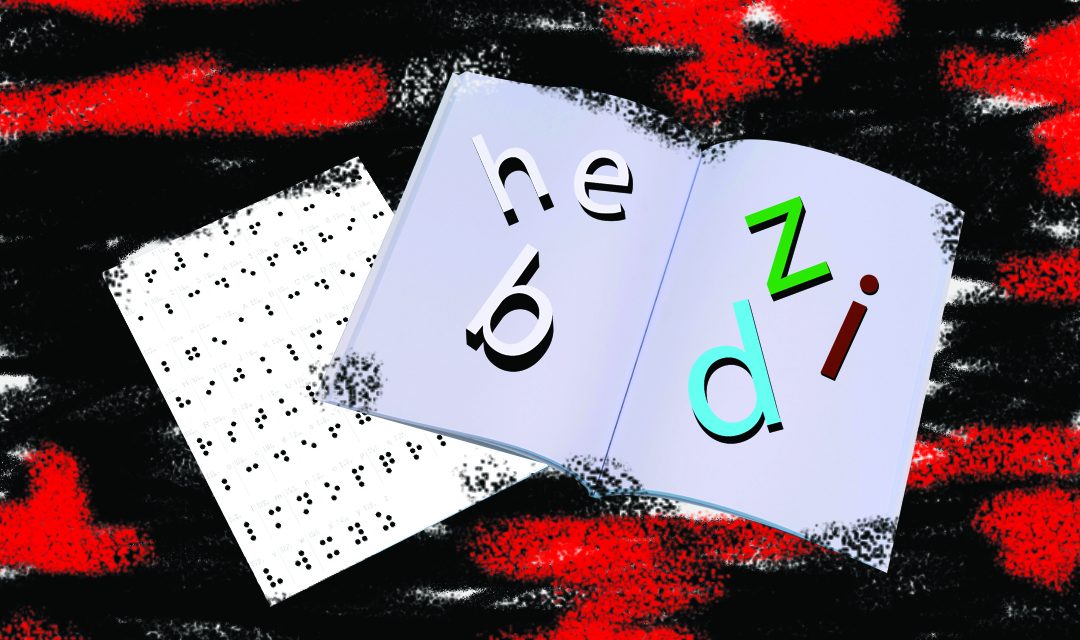

Buku, dalam bentuk paling sederhana seperti yang kita tahu secara umum termasuk kitab suci, sering kali tanpa sengaja berlaku diskriminatif terhadap para difabel, khususnya bagi para tunanetra dan tunarungu. Kalau kita menengok sekolah luar biasa, kenyataan ini bisa dengan sederhana kita pahami, tapi mungkin tak disadari kebanyakan kita.

Maka itu, saat aku membaca kutipan ini di buku Mengikat Makna karya Hernowo yang best seller itu, aku merasa ada yang tak pernah diberi kesempatan membaca, betapa pun konon membaca itu mudah: “Belajar membaca itu sama mudahnya dengan belajar berbicara. Malah sebenarnya lebih mudah. Ini lantaran kemampuan melihat telah terbentuk sebelum kemampuan berbicara.” Begitulah kata pakar kecerdasan Glenn Doman, seperti dikutip Hernowo dalam bukunya itu. Pertama-tama, buku itu untuk mata, kemudian untuk telinga. Huruf-huruf, termasuk kata-kata dari Tuhan, bisa menjadi bisu dan hitam bagi para tunanetra.

***

Pada 27 Juni 1880 di Tuscumbia, Alabama, Amerika Serikat, lahir bayi perempuan bernama Helen Keller sebagaimana bayi normal lainnya. Tapi, pada Februari 1882 atau saat berusia 2 tahun, Helen menderita “demam otak” atau demam skarlet, penyakit disebabkan oleh kuman streptokokus yang menyebabkan radang pada selaput otak dan tulang belakang. Dokter sudah memperkirakan bocah cilik itu tidak akan bertahan. Dokter salah. Helen masih diberi kesempatan hidup. Kate Adams Keller, ibu Helen, sangat bergembira. Tapi, ketika melambaikan tangannya di depan Helen, mata itu tak berkedip. Saat membunyikan bel makan, Helen juga tak bereaksi. Helen tidak bisa melihat dan mendengar. Kate bersedih, dipeluknya Helen erat-erat.

Kate tidak putus asa. Dari esai yang ditulis sastrawan Inggris kesukaannya, Charles Dickens, Kate mendapatkan harapan. Dalam American Notes, Kate membaca catatan perjalanan Dickens saat berkunjung ke Amerika dan berjumpa Laura Bridgman, gadis buta-tuli yang juga terkena demam skarlet dan dididik di Institut Perkins untuk para tunanetra. Dari esai Dickens, mereka akhirnya bertemu dengan seorang ahli anak-anak tuli di Baltimore, Alexander Graham Bell, penemu telepon, yang istri dan ibunya tuli. Bell menyarankan Arthur Henley Keller menulis surat kepada Direktur Institut Parkins, Michael Anagnos, agar dikirimi seorang guru dari lembaganya (Liputo, 2009).

Dari surat itulah, Anagnos mengirim Annie Mansfield Sullivan: seorang perempuan energik dan cerdas lulusan terbaik Institut Parkins yang akan melahirkan Helen untuk kedua kalinya. Dalam perjalanan ke keluarga Keller, seperti digambarkan dalam film Miracle Worker tentang Hellen Keller, terjadi percakapan ini. “Jika indranya yang ganjil, bukan pikirannya, dia pasti punya bahasa. Bahasa lebih penting bagi pikiran daripada cahaya bagi mata,” kata Sullivan. “Tapi bagaimana kau akan mengajarinya bahasa jika kau tak bisa berbicara dengannya?” tanya Kate. “Jika jarinya belajar aksara, mungkin suatu hari otaknya akan belajar bahwa aksara punya makna.”

Begitulah, buku pertama Helen Keller adalah tangannya sendiri yang penuh dengan huruf-huruf tulisan tangan Sullivan. Tiap hari Sullivan mengajari huruf demi huruf di tangan Helen Keller, dengan segala pertengkaran, ketidakpahaman, dan kejengkelan. Namun, dalam pertemuan selama seminggu yang menguras tenaga dan emosi itu, Hellen kelak menulis, “Hari terpenting yang kuingat sepanjang hidupku adalah hari ketika guruku, Annie Mansfield Sullivan, datang kepadaku.” Tentu saja, bukan sekadar datang secara ragawi, tapi datang membuka lembaran tangannya menjadi buku ajaib. Dari tangan-bukunya, Helen Keler melihat dunia lagi.

Namun, sungguh tak banyak yang bisa seberuntung Helen Keler di dunia ini. Sifat dasar buku yang membutuhkan mata bisa begitu diskriminatif.

***

Dalam bukunya yang masyhur dan sudah menjadi klasik, Kelisanan dan Keaksaraan (Orality and Literacy), Walter J. Ong (2013: 16) mengatakan, “Meskipun kata-kata didasarkan pada ujaran lisan, tulisan secara lalim menguncinya ke dalam medan visual selamanya.” Mata menjadi prasyarat mutlak membaca. Pada masa lalu, sebelum diterjang revolusi mesin cetak, pendengaran yang menjadi alat-pembaca utama dalam proses pendidikan-pengajaran masih memiliki kuasa ampuh. Ilmu sering disusun dalam bentuk syair yang berirama dan mudah dihafalkan, meski tidak dituliskan, seperti dalam bentuk pepatah.

Tapi, itu sudah lama berlalu, sebelum akhirnya mesin-bisu dalam sistem pengajaran-pendidikan bernama buku mulai berkuasa dan mendominasi, serta perlahan pendengaran dikurangi dan penglihatan dipertajam (ingat juga berbagai alat observatorium dari alat untuk melihat benda terkecil sampai untuk melihat angkasa raya). Buku-buku semakin melimpah. Akibat buku yang bersifat sunyi, orang mulai tidak membaca melalui mulut bersuara, tapi membaca dalam hati dan pikiran.

Dampak mesin cetak memang mengagumkan (Elizabeth L. Eisentein, 1979): mengubah Renaisans Italia menjadi Renaisans Eropa secara permanen, mengembangkan sains untuk diwariskan melalui buku tercetak agar bisa dikritik dan diperbarui, menggerakkan Reformasi Protestan, mengubah orientasi praktik keagamaan Katholik (juga Islam agama lainnya), memengaruhi kapitalisme modern, menopang kolonialisme Eropa, mengubah tata kehidupan keluarga dan politiknya, menyebarkan dan membangkitkan ilmu pengetahuan yang tak pernah terjadi sebelumnya dalam sejarah, termasuk membangkitkan gelora nasionalisme, serta sebagainya. Semua itu ada dalam zaman buku tercetak, bukan buku tulis tangan (manuskrip).

***

Namun, dalam arus perkembangan buku yang deras ini, pada awal abad XX adalagi seorang anak merasa terdiskriminasi oleh dominasi mata dalam berbuku: Taha Husain. Bocah inilah yang akan mengubah Al-Azhar yang masyhur itu menjadi kampus modern, seperti bisa kita baca dalam otobiografinya, Hari-hari Berlalu (1985). Pada masa kecil sampai remaja, Taha Husain masih memiliki indera yang lengkap, masih bisa belajar di kuttāb, dan menghafal kitab-kitab Islam dasar termasuk Alquran. Tapi, saat remaja dirinya terserang demam yang tidak diketahui obatnya oleh orang-orang di desanya termasuk dokter desa. Sejak terkena demam itu, penglihatan matanya menurun terus.

Akibatnya, saat mulai belajar di Al-Azhar bersama kakaknya, Taha Husain sering ditinggal sendirian di asrama berjam-jam bahkan sampai tengah malam yang membuat jiwanya frustrasi, sampai akhirnya sepupunya mengantarkan dan menemani Taha Husain dalam kuliah. Semangat belajarnya melampaui orang-orang bermata sehat. Taha Husain tetap bersikeras melawan kebodohan dan keterbatasannya. Taha Husain masuk dalam lingkaran intelektual modern reformis Mesir yang akan mengubah Timur Tengah. Di lingkaran ini, Taha Husein mengikuti kelompok diskusi sastra-filsafat kritis. Merasa tak cukup hanya belajar di Al-Azhar, Taha Husein merasa perlu kuliah juga di Universitas Mesir yang menggunakan kurikulum modern dan mempertemukannya dengan pemikiran Eropa. Keterbatasan penglihatan tidak boleh menghalangi hasratnya berilmu. Taha Husein memang akhirnya lulus. Tentu saja, meski mengalami kesukaran melihat, Taha Husein mulai menulis esai untuk media massa dan namanya mulai dikenal di Mesir.

Tapi, Taha Husain tak mau hanya sampai di Mesir, dia ingin belajar ke Prancis, pusat kebudayaan Eropa saat itu. Dia menulis surat melamar beasiswa ke kampusnya, berkali-kali, tapi terus ditolak dengan alasan meragukan kemampuannya, terutama karena penglihatannya. Tapi, pada saat itu, tidak ada kandidat lain yang lebih cocok dan mampu menerima beasiswa, maka Taha Husain mendapatkan beasiswa, belajar di kampus Sorbonne. Sekali lagi, Taha Husain menghadapi kendala yang disebabkan buku visual. Beruntung, di kampus terkenal itu, dia bertemu dengan Suzanne Bresseau, yang awalnya mengajari bahasa Yunani klasik, tapi kemudian menjadi istrinya. Dialah perempuan bersuara merdu sangat berjasa atas prestasi akademis Taha Husein sampai mendapatkan gelar doktor bahkan dalam kehidupan intelektualitas Taha Husain di Mesir hingga akhir hidupnya.

***

Buku, meskipun sudah ada beberapa yang ditulis dengan huruf braile, tetap membawa sifat diskriminatif dalam dirinya. Sifat diskriminatif ini semakin terlembaga jika dilihat dari lembaga pengajaran-pendidikan yang lebih tinggi mengingat semakin sedikit buku yang dicetak menggunakan huruf braile. Butuh keajaiban sosial penuh kasih bagi para difabel untuk pada akhirnya bisa mendapatkan mata penglihatan atau suara pencerahan dari buku. Helen Keller dilahirkan kembali oleh Annie Mansfield Sullivan dan Taha Husain mendapatkan Suzanne Bresseau. Tapi, begitu banyak yang tak beruntung. Ironis bahkan tragis, lebih banyak yang punya mata bisa jauh lebih buta.