KURUNGBUKA.com – Pada saat masih muda. Darmanto Jatman bertumbuh dalam sastra di Jogjakarta. Ia bernapas di sana. Ia tebar kata-kata di Jogja, bergerak ke segala arah. Yang mengingatnya sadar bahwa puisi-puisinya ingin menampilkan perbedaan. Di puisi, ia biasa berhumor tapi tak malu-malu memberi wejangan. Bagi para pembaca yang berlatar kultural Jawa, puisi-puisi Darmanto Jatman menjadi renungan dan guyonan. Aneh. Ia membuat puisi yang mempertemukan Jawa dan pelbagai peradaban, yang tersaji dengan kata-kata bercampur aduk asalnya.

Di kesusastraan Indonesia, namanya kuat terkenang merujuk puisi-puisi. Ada yang selalu mengingat puisi berjudul “Isteri”. Di suasana Orde Baru, pembaca memilih menikmati “Golf untuk Rakyat”. Pokoknya, puisi-puisinya tidak membosankan untuk dibaca. Pada suatu masa, Darmanto Jatman membuat rekaman pembacaan puisi-puisinya dalam kaset pita. Kita yang mendengarnya terpukau.

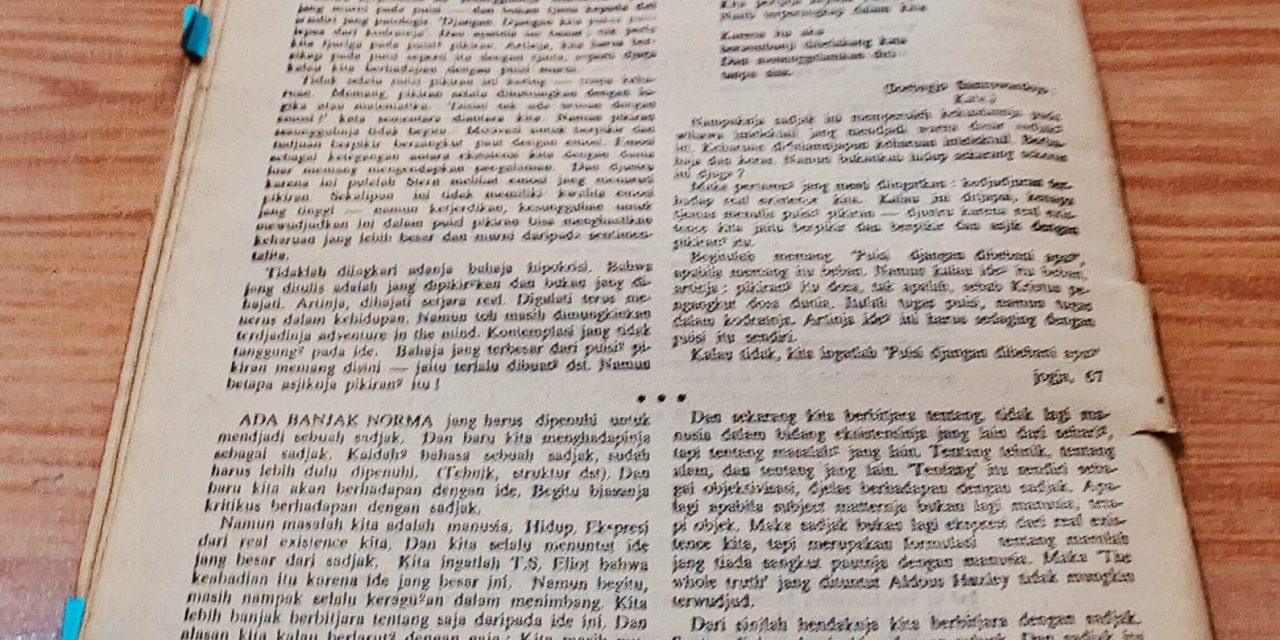

Kini, kita mengenangnya sebagai penulis esai. Yang terbuka adalah majalah Horison edisi Oktober 1967. Beberapa halaman untuknya, mendapat judul “Tjatatan-Tjatatan Seorang Eseis”. Penyebutannya “eseis” meski ada yang memilih penulisannya “esais”. Mana yang benar? Kita tidak perlu meributkannya dulu. Masalah-masalah penting ditulis Darmanto Jatman dalam catatan-catatan pendek bertahun 1967. Tahun yang masih merasakan konsekuensi malapetaka 1965.

Ia menulis: “Fakta sekarang mempertundjukkan dominasi politik atas sektor kebudajaan jang lain. Suatu djaman jang kompleks. Apakah ini berasal dari mengembangnja egoisme jang disebabkan ekonomi jang sulit – atau egoisme ini djustru muntjul dengan tjepat dalam masa pergolakan….” Ia tidak lekas membahas sastra. Pembaca diajak mengerti latar penulisannya. Akibatnya, Darmanto Jatman seperti menulis di buku harian atau menghasilkan catatan yang sifatnya untuk pribadi, sebelum diserahkan sebagai bacaan publik.

Apakah ia menulis menggunakan bolpoin di kertas bergaris? Apakah ia langsung memainkan mesin tik? Bayangkan sosok yang terkenang muda, ganteng, berambut kribo sedang mengetik! Ia pasti tampak sebagai pengarang ampuh, yang memiliki cita rasa priyayi.

Ia menanggapi puisi gubahan pengarang di Jogja, yang terkenal dengan buku-buku mengenai kritik sastra. Kutipan puisi dipilih untuk diomeli: “Bukan karena kenesnja kita katakan tidak autentik. Namun, karena ia tidak mewujudkan falsafah hidup penjair. Baik sebagai ekspresi gaja ataupun sebagai ide isi. Tehnik penjadjakkan kadang-kadang memang bisa menipu kita, seolah-olah sadjak-sadjak itu autentik – namun selandjutnja dengan memandang utuh sadjak sebagai wudjud dari ekspresi pengalaman dari jang berfalsafah, kita akan memandang murni dengan sadjak itu sendiri.”

Kita percaya bahwa “gegeran” sastra tidak hanya pada 1965. Pada tahun-tahun setelahnya, kita mengetahui para pengarang terbiasa berpolemik atau “bermusuhan”. Artinya, sastra dilarang tenang. Segala gejolak dan sengketa menjadikan sastra justru pantas terus dihidupi.

Darmanto Jatman dalam catatan-catatannya memberi kritik atas sastra disangkutpautkan dengan pelbagai hal. Ia kadang bermodalkan petikan puisi yang ditanggapi untuk pujian atau “ejekan”. Konon, yang bersastra masa 1960-an adalah sosok-sosok yang tangguh. Mereka tidak cengeng bila berbeda paham atau berdebat ruwet. Yang tercatat, debat mereka itu omongan atau tulisan-tulisan yang tercetak di koran dan majalah.

Jika catatan-catatan Darmanto Jatman itu dibuat masa sekarang, yang dimaksudkan tampil di media sosial, pasti gegerannya jadi tak keruan. Ia tidak menyaksikan para pengarang mudah marah dan ribut di media sosial. Mengapa tak membiasakan lagi gawe catatan (cukup) panjang dan cara berdebat adalah saling membaca tulisan yang dibuat tidak tergesa dan asal diumbar ke publik?

Yang disampaikan Darmanto Jatman: “Beberapa penjair lain lebih parah, jaitu karena sadjak-sadjaknja memang hanja merupakan ungkapan-ungkapan perasaan, dan tak lebih. Perasaan-perasaan dendam, sedih, katjau, dan seterusnja diwudjudkan dalam sadjak. Kita ingatlah sadjak-sadjak dari angkatan 30…” Ia menyebut itu “seni keradjinan perasaan”. Berarti ia sedang sedih mengetahui puisi-puisi setelah 1965 malah sibuk mendramakan perasaan meski terhindar dari yang berlagak politis.

Dulu, Darmanto adalah pengamat puisi berbarengan ia rajin menggubah puisi-puisi. Ia akhirnya menjadi pengarang yang tenar tapi tidak selamanya berada di Jogjakarta. Pada saat menua, ia mulai dikenali sebagai pengarang cap Semarang. Jadi, kita menemukan babak-babak penting Darmanto Jatman di Jogjakarta dan Semarang, selain ia dolan ke pelbagai negara. Kini, yang masih membaca puisi-puisinya tetap menemukan kekhasan yang tidak luntur dan sulit tersaingi. Yang membaca catatan-catatan lamanya merasa Darmanto Jatman sengaja mengerem agar tak kebablasan menjadi kritikus sastra.

*) Image by dokumentasi pribadi Bandung Mawardi (Kabut)

Dukung Kurungbuka.com untuk terus menayangkan karya-karya penulis terbaik dari Indonesia. Khusus di kolom ini, dukunganmu sepenuhnya akan diberikan kepada penulisnya. >>> KLIK DI SINI <<<