KURUNGBUKA.com – Bila melihat judul novel, Menata Hati di Ujung Senja, kita seolah diajak untuk menerka-nerka, siapa yang menata hati? Tokoh mana yang melakukannya? Novel ini bukan tentang gerutu rasa patah hati atau renungan panjang tentang cinta yang kandas. Novel ini adalah benturan eksistensial yang dialami perempuan dan laki-laki. Dalam situasi yang sama, keduanya merefleksikan diri dengan cara yang sama sekali berbeda.

Pembebasan dan Maskulinitas

Premis cerita begitu sederhana. Seorang perempuan dan laki-laki menikah, melewati masa-masa sulit, memiliki anak, membeli rumah, hidup dengan bahagia, kasus perselingkuhan menimpa mereka, kemudian keduanya memutuskan untuk bercerai. Tampak begitu-begitu saja, namun ada banyak narasi implisit tersirat tentang kesetaraan yang sudah muncul sejak halaman awal.

Berulang kali aku maju mundur untuk bisa sampai di tempat ini. Biar bagaimanapun, ada rasa malu yang menyeruak dalam dada. Malu karena aku sudah memiliki dua cucu namun harus bercerai. Saat keluarga yang lain semakin harmonis dengan hadirnya cucu, sementara aku justru harus berpisah. (halaman 4)

Pengakuan ini menunjukkan dua hal. Pertama, betapa perempuan (di mana pun dan siapa pun) selalu berada dalam bayang-bayang stigma, bahkan untuk melakukan hal yang sesuai hati nuraninya. Ada rasa malu yang menyeruak dalam dada menunjukkan bahwa sekalipun perempuan tak bersalah (dalam kisah ini, sang suami yang berselingkuh), mata banyak orang akan tetap tertuju padanya dan mereka akan menghakimi seenaknya.

Kedua, meski terkungkung dalam bayang-bayang stigma, kekuatan untuk melepas belenggu “penghakiman perempuan” terasa kuat bercokol dalam diri sang tokoh utama untuk tetap menginjakkan kaki ke pengadilan agama. Di usia senja, ia mesti menghadapi perceraian, bukan kebahagiaan. Keputusan Inayah menunjukkan bahwa perempuan pun berhak memilih dan terbebas dari relasi yang saling melukai.

Novel Menata Hati di Ujung Senja adalah perjalanan emosional seorang perempuan bernama Inayah. Selama menikah, ia mesti menghadapi kenyataan pahit dalam rumah tangga. Bertahun-tahun terluka, akhirnya ia memilih pergi. Berlatar sosial-budaya Sunda dan Jawa, cerita bergerak dalam narasi yang mendayu-dayu. Pada bagian awal, karakter Inayah digambarkan sangat kuat. Inayah berdiri di pengadilan sendirian, siap menghadapi apa pun yang terjadi. Sementara Bramantyo, sang suami, justru memutuskan untuk tidak hadir.

Tidak hadir bukan karena aku tidak peduli, tetapi karena aku tahu, kehadiran hanya akan membuat luka di hatinya semakin dalam. (halaman 309)

Aku masih mencintainya. Cinta yang tulus, meskipun telah bercampur dengan penyesalan. Tapi aku juga tahu, cinta saja tidak cukup untuk memperbaiki semua yang telah aku hancurkan. Aku tidak punya apa-apa lagi untuk diberikan padanya. Tidak ada harta, tidak ada janji, bahkan harga diriku sudah hilang bersama keputusan-keputusan buruk yang aku buat selama ini. (halaman 310)

Dari dua narasi yang disuguhkan, terlihat betapa Bramantyo memilih untuk menghindar ketimbang menghadapi kenyataan. Ada benturan eksistensial antara Inayah dan Bramantyo. Bila tindakan Inayah didorong oleh semangat pembebasan, maka tindakan Bramantyo sepenuhnya terbelenggu dalam toxic masculinity. Toxic masculinity adalah hasil dari ajaran sosial untuk anak laki-laki yang didoktrin agar tidak mengekspresikan emosi secara terbuka.

Lelaki diajarkan harus “tangguh sepanjang waktu”, dan bahwa apa pun selain “menjadi tangguh” akan membuat mereka “feminin” atau lemah. Anggapan dan dasar ontologi bahwa yang maskulin kuat dan yang feminin lemah perlu dipertanyakan kembali. Tentu saja pengajaran dengan cara ini adalah hal yang keliru. Sebab, toxic masculinity akan mengantarkan laki-laki pada berbagai macam masalah dalam hidupnya, termasuk depresi dan rasa rendah diri.

Hasil penelitian Problematising ‘Toxic’ and ‘Healthy’ Masculinity for Addressing Gender Inequalities (Australian Feminist Studies, 2019) menunjukkan bahwa kata “toxic” adalah istilah negatif yang menggambarkan toksisitas biologis yang berkaitan dengan dampak jenis racun tertentu terhadap organisme hidup. Tidak jauh berbeda dengan makna tersebut, saat ini budaya kontemporer memunculkan kata toxic sebagai cara untuk menggambarkan interaksi sosial dan lingkungan sosial yang tidak sehat, seperti dalam makna toxic relationship.

Inayah dan Bramantyo melangkah dalam jalur yang berbeda. Inayah dalam rangka membebaskan dirinya, sementara Bramantyo memilih tetap bertahan dalam kungkungan toxic masculinity yang membelenggu. Ia telah selingkuh dan menghancurkan keluarganya. Meski sudah meminta maaf sebab harga dirinya telah terluka, namun keengganan menghadapi perceraian membuktikan bahwa ia begitu rapuh.

Melawan Bias-bias Gender

Kisah rumah tangga Inayah dan Bramantyo tak lepas dari bias-bias gender yang mengakar dalam latar belakang sosial keduanya. Pembaca diajak untuk merenungi betapa berat pilihan perempuan bila dihadapkan dengan kasus perselingkuhan dalam pernikahan. Perempuan dituntut untuk terus sabar meski terluka. Inayah tidak memilih jalan itu. Ia memang terlebih dahulu menjadi istri yang setia dan ibu yang penuh pengorbanan. Tapi di akhir, ia berubah dan mengutamakan kesadaran dan pembebasan diri.

Dalam tilikan pemikiran eksistensialis, sikap Inayah dapat dilihat melalui kebebasan dan tanggung jawab dalam konsep Jean-Paul Sartre. Manusia ditentukan oleh pilihannya. Sebagai tokoh utama, Inayah mengalami dilema besar. Ia dihadapkan pada pilihan untuk bertahan dalam rumah tangga yang berantakan demi reputasi sosial dan anak-anaknya, atau meninggalkan semuanya demi keselamatan jiwanya sendiri.

Pilihan untuk bercerai di usia yang tidak muda dan dalam posisi sebagai nenek sesungguhnya adalah keputusan yang luar biasa sulit. Di sinilah letak nilai eksistensial tokoh Inayah, memilih menjadi subjek aktif atas hidupnya, bukan korban pasif dari keadaan. Ia tidak lagi ingin hidup dalam definisi orang lain tentang kebahagiaan atau pengorbanan. Keputusannya adalah bentuk dari authentic existence, yakni kehidupan yang dijalani dengan kesadaran penuh.

Dunia yang telah dibangun dengan harapan dan cinta berubah menjadi ladang luka. Namun, Inayah tidak larut dalam luka itu. Ia justru bangkit, menata kembali makna hidup yang baru. Ia memutuskan untuk hidup sebagai perempuan merdeka yang tetap mampu mencintai anak-anak dan dirinya sendiri. Inayah digambarkan sebagai perempuan yang berdaya, kuat dalam mengelola rumah tangga dan berani mengambil keputusan.

Emosi dan Konflik

Salah satu kekuatan novel ini terletak pada nuansa budaya yang dihadirkan. Perbedaan antara budaya Sunda dan Jawa dalam relasi pernikahan menjadi latar yang penting. Inayah sebagai perempuan Sunda harus menyesuaikan diri dengan kebiasaan keluarga suami yang Jawa, namun dalam perjalanan waktu, ia menemukan kembali identitasnya yang sempat terkikis oleh peran domestik.

Dalam konteks relativitas, pilihan Inayah untuk bercerai juga bisa dibaca sebagai bentuk perlawanan terhadap norma sosial yang mengharapkan perempuan untuk tetap “bertahan” dalam rumah tangga, apa pun risikonya. Di masyarakat tradisional, perceraian perempuan yang telah tua bisa dianggap aib. Namun melalui novel ini, penulis menunjukkan bahwa usia bukan batas bagi seseorang untuk menuntut kebahagiaan dan martabat. Tercermin dalam kutipan berikut:

Malam itu, aku tidur dengan perasaan campur aduk. Hati ini penuh luka, tapi juga penuh tekad. Aku tahu, hubungan kami tidak lagi seperti dulu, dan mungkin tidak akan pernah kembali seperti semula. Tapi aku juga tahu, aku harus membuat pilihan. Pilihan untuk tetap bertahan atau memilih jalan baru, demi diriku dan anak-anakku. Dan, untuk pertama kalinya, aku mulai menyadari bahwa terkadang cinta saja tidak cukup. (halaman 137)

Kisah Inayah ditulis dengan kedalaman emosional, bahasa yang digunakan pun mengalir. Najwa Fadia berhasil menghidupkan suasana lokal, dari dapur bambu hingga aroma tanah basah di kampung Pandeglang, menjadikan kisah Inayah terasa akrab dan manusiawi. Pembaca diajak masuk ke dalam ruang batin tokoh utama dengan empati dan kedekatan yang tidak menggurui.

Keberanian penulis dalam mengangkat topik perceraian perempuan dewasa dengan latar religi dan budaya juga patut diapresiasi. Isu ini masih jarang diangkat dengan nuansa yang tidak hitam-putih di sastra populer Indonesia. Sayangnya, beberapa bagian konflik tampak klise, seperti kehadiran “perempuan lain” dan kesetiaan perempuan sebagai ujian utama. Meskipun diolah dengan cukup baik, tetap terasa sebagai pola naratif yang sudah umum dalam cerita cinta.

Catatan lain, eksplorasi terhadap karakter Bramantyo terasa terlalu tipis. Tokoh ini akhirnya hanya tampil sebagai antagonis tanpa kompleksitas sehingga pembaca tidak diberi cukup ruang untuk memahami dinamika relasi yang lebih utuh. Pembaca hanya dapat melihat ia sebagai korban budaya patriarki tanpa tahu latar belakang hidup dan kehidupan seperti apa yang ia alami sebelum menikah dengan Inayah. Kelemahan tersebut tercermin dalam kutipan berikut:

Aku tahu bahwa perasaan ini salah. Aku tahu bahwa aku tidak boleh mengkhianati Inayah dan keluargaku. Tapi melawan perasaan itu ternyata jauh lebih sulit daripada yang aku bayangkan. Aku tidak pernah menceritakan ini kepada siapa pun, bahkan kepada teman-teman terdekatku. Aku takut dihukum oleh pandangan mereka, dan lebih dari itu, aku takut kehilangan segalanya. (halaman 141)

Novel ini menyodorkan pesan bahwa perempuan, pada usia berapa pun, berhak atas kebahagiaan dan martabat. Dalam dunia yang masih sering menuntut perempuan untuk diam, sabar, dan bertahan, Inayah memilih untuk bangkit, berbicara, dan berjalan pergi. Itulah keberanian yang membebaskan.

Bagi pembaca yang tertarik pada isu-isu perempuan, relasi budaya, dan pencarian makna hidup dalam relasi domestik, novel ini adalah pilihan yang tepat. Tidak hanya memberikan cerita yang mengharukan, tetapi juga menyulut refleksi: Apakah kita sudah cukup berani menata hati di ujung senja kita sendiri? Atau, kita belum cukup berani untuk pergi dan mengalahkan diri sendiri?

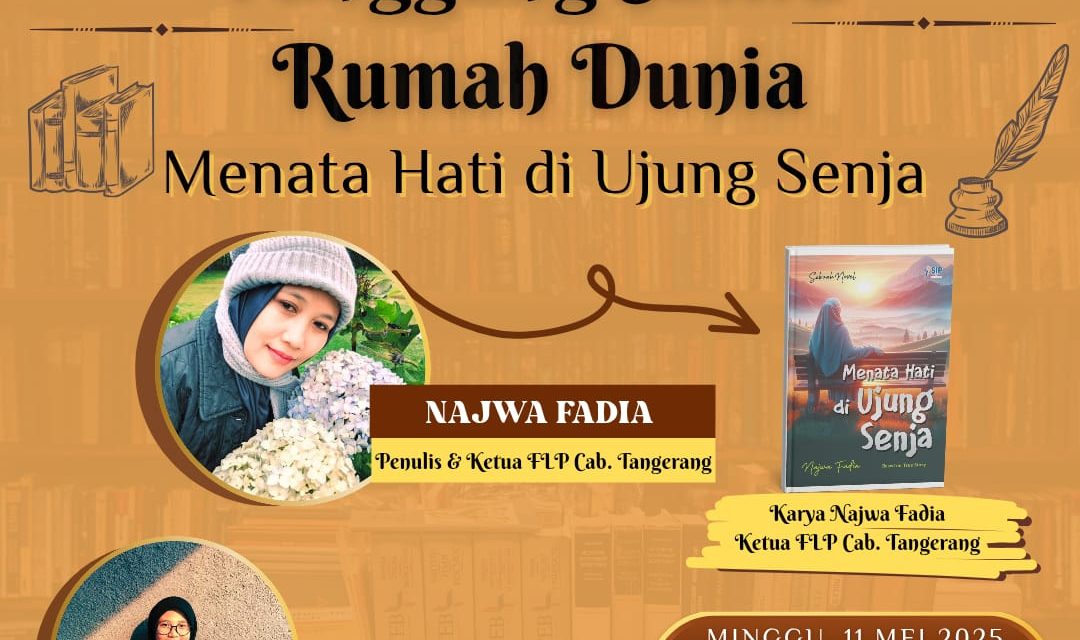

Judul Buku : Menata Hati di Ujung Senja

Penulis : Najwa Fadia

Penerbit : Satria Indah Prasta Publishing (SIP)

Tahun Cetak : Cetakan Pertama, 2025

Tebal : xii + 317 halaman

ISBN : 978-623-156-364-4

*) Pengantar diskusi novel Menata Hati di Ujung Senja karya Najwa Fadia di Rumah Dunia pada Minggu (11/05/2025).

Trackback/Pingback