KURUNGBUKA.com – Sejak berabad-abad lamanya, Nusantara dikunjungi orang-orang dari pelbagai negeri. Mereka datang dengan banyak kepentingan. Konon, catatan perjalanan, berita, dan tuturan mereka menyatakan Nusantara itu indah, elok, atau molek. Pada masa pemerintahan kolonial Belanda, pikat Nusantara makin membesar dengan industri pariwisata. Kita memang mengenang penjajahan. Namun, ada tema pariwisata yang ikut membentuk Nusantara untuk terlihat oleh dunia.

Yang datang terpukau laut, gunung, sungau, danau, hutan, bukit, dan lain-lain. Ketakjuban yang akhirnya direkam melalui tulisan, gambar, foto, dan lain-lain. Kita saja yang telat mengetahui bahwa Nusantara itu bertema pariwisata, yang menggerakkan imajinasi, modal, barang, dan lain-lain.

Sejak awal abad XX, gagasan bepergian di tanah jajahan makin mewujud. Pergi naik kereta api itu pengalaman yang menyenangkan. Kebiasaan naik kapal masih terjadi. Pembuatan jalan-jalan telah memungkinkan dilewati mobil. Pokoknya, tanah jajahan telah berubah dalam lakon “kemadjoean”. Maka, pariwisata pun bertumbuh dan menjadikan sekian pulau mendapatkan “merek” di dunia.

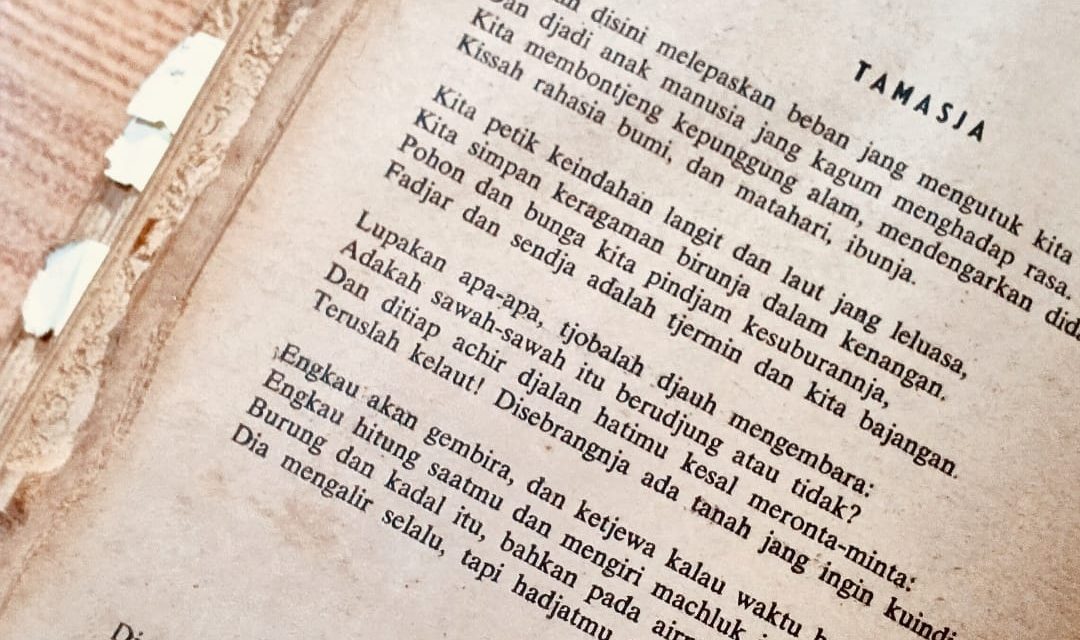

Di Jakarta, 23 Desember 1951, Trisno Sumardjo menggubah puisi berjudul Tamasja. Kita kepikiran kata itu sama arti atau berdekatan arti dengan piknik, melancong, berwisata, pelesiaran, dan lain-lain. Mengapa ia pilih “tamasja” saat “tourist” sudah menjadi kata penting di Indonesia masa 1950-an? Yang menonton film berjudul Tiga Dara bakal paham tentang dahsyatnya “tamasja”.

Puisi itu dimuat di majalah Zenith edisi September 1952. Penantian yang cukup lama untuk hadirnya puisi di hadapan sidang pembaca. Yang ditulis Trisno Sumardjo bukan sejarah atau pariwisata masa silam. Ia menulis “tamasja” yang mengajak pembaca mengerti situasi Indonesia masa 1950-an, terutama di kota.

Yang ditulis: Marilah disini melepaskan beban jang mengutuk kita dikota/ Dan djadi anak manusia jang kagum menghadap rasa/ Kita membontjeng kepunggung alam, mendengarkan didadanja/ Kisah rahasia bumi, dan matahari, ibunja// Kita petik keindahan langit dan laut jang leluasa/ Kita simpan keragaman birunja dalam kenangan/ Pohon dan bunga kita pindjam kesuburannja/ Fadjar dan sendja adalah tjermin dan kita bajangan. Larik-larik yang dibuat sangat serius. Trisno Sumardjo seolah sedang berfilsaafat. “Tamasja” itu jalinan manusia dan alam. Konon, alam yang indah membuat manusia terpana, insaf, dan minder. Apakah puisi itu patut digunakan untuk referensi penulisan sejarah dan perkembangan pariwisata di Indonesia?

Puisi yang bakal apik bila dilengkapi dengan ilustrasi. Kita pun boleh memasang beberapa foto saat membacanya pada abad XXI. Yang belum puas, saat membaca puisi bisa sambil menonton beragam tayangan alam di ponsel. Dulu, Trisno Sumardjo percaya kata-kata yang mencipta pemandangan, tak lupa menaruh manusia yang terlena alam.

Trisno Sumardjo sudah paham “tamasja”. Jadi, saat menggubah puisi, ia tidak kerepotan mencari dan menempatkan kata-kata. Kita malah tergoda untuk mengumpulkan puisi-puisi bertema pariwisata, yang ditulis sejak awal abad XX sampai 1950-an. Puisi buatan Trisno Sumardjo wajib masuk album untuk mengenang Nusantara indah.

Selanjutnya, Trisno Sumardjo menulis: Lupakan apa-apa, tjobalah djauh mengembara/ Adakah sawah-sawah itu berudjung atau tidak?/ Dan ditiap achir djalan hatimu kesal meronta-minta/ Teruslah kebut! Diseberanganja ada tanah jang ingin kauindjak. Kita percaya Trisno Sumardjo tekun membaca buku-buku filsafat. Artinya, puisi mengenai pariwisata justru ditumpangi misi berfilsafat. Manusia setelah Perang Dunia II disiksa oleh modernitas dan pudarnya nilai-nilai. Akibatnya, manusia memerlukan keindahan atau hiburan. Pergi dari kota dan mengenali diri saat berada di alam itu perwujudan filsafat.

Di kancah sastra, puisi itu bukan yang membuat Trisno Sumardjo tenar. Ia justru diakrabi melalui cerita pendek dan sastra terjemahan. Ia pun mendapat penghormatan besar saat mengelola kerja-kerja seni di Jakarta. Padahal, puisi itu meyakinkan kita bahwa Trisno Sumardjo merekam lakon pariwisata masa lalu. Rekaman yang berfilsafat manusia. Kita yang membaca pun “tamasja” ke sastra yang lama mendakam dalam majalah-majalah, tak lagi terbuka pada abad XXI.

*) Image by dokumentasi pribadi Bandung Mawardi (Kabut)

Dukung Kurungbuka.com untuk terus menayangkan karya-karya penulis terbaik dari Indonesia. Khusus di kolom ini, dukunganmu sepenuhnya akan diberikan kepada penulisnya. >>> KLIK DI SINI <<<