KURUNGBUKA.com – Di buku sejarah sastra Indonesia, nama pengarang dan judul novel dari seratusan tahun yang lalu kerap dicantumkan. Namun, beberapa pihak menyatakan itu bukan sastra Indonesia. Penyebutan dan pembahasan memastikan novelnya berpengaruh dalam sastra, politik, ekonomi, dan sosial-kultural masa kolonial. Namanya dianggap momok bagi penguasa kolonial dan pihak-pihak yang dirugikan. Yang membaca dan melek politik memujinya sebagai penghancur kolonialisme.

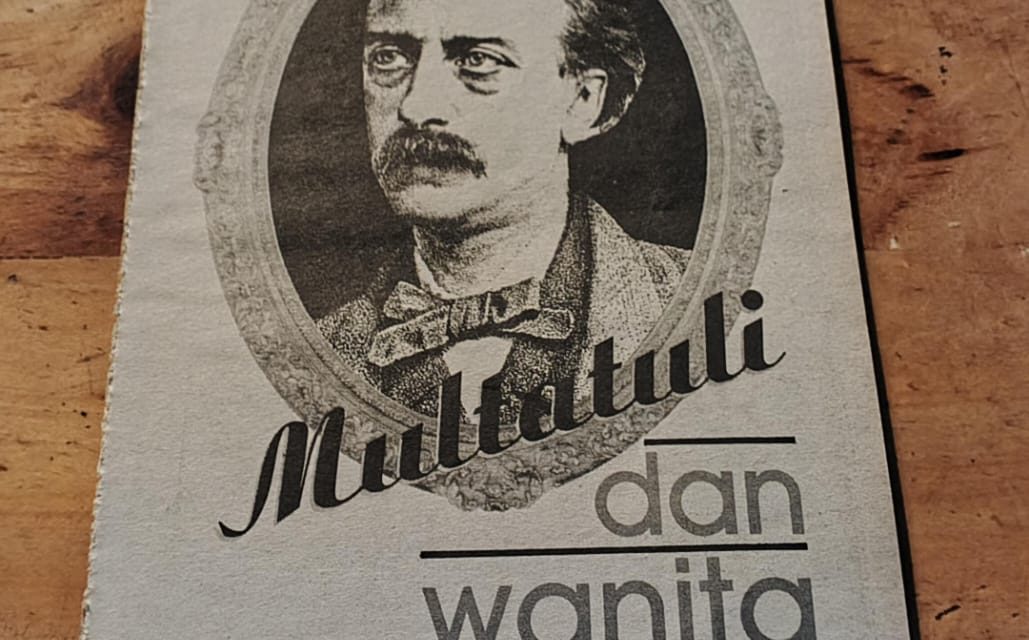

Yang kita kenang adalah Multatuli (Eduard Douwes Dekker) dengan novelnya yang berjudul Max Havelaar. Di buku susunan Bakrie Siregar, nama dan novel itu dibahas berkaitan dengan kemunculan sekaligus dampak sastra di tanah jajahan, Novel yang ditulis dalam bahasa Belanda. Pembacanya mula-mula di Belanda (Eropa) tapi mencipta “ledakan besar” di tanah jajahan. Para sejarawan pun mengakui bahwa novel itu efeknya sangat besar, yang ikut menentukan nasib dan arah Hindia Belanda awal abad XX. Bagaimana novel membuat segalanya berantakan dan memicu perubahan-perubahan besar?

Puluhan tahun berlalu, yang membaca Max Havelaar adalah orang-orang yang bisa bahasa Belanda. Artinya, kaum terpelajar Bumiputra di tanah jajahan membacanya dalam bahasa Belanda. Butuh waktu yang sangat lama novel itu diterjemahkan dalam bahasa Indonesia. Yang serius dan bermutu dalam penerjemahannya adalah HB Jassin. Konon, hasil terjemahannya mendapat penghargaan dari Belanda.

Max Havelaar diterbitkan oleh Djambatan. Beberapa tahun sesudahnya, ada pengerjaan novel yang dikhususkan sebagai bacaan remaja. Konsekuensinya, cerita memang tidak lengkap dan tebal buku berkurang. Tahun-tahun yang berganti, beberapa penerbit di Indonesia menerbitkan lagi Max Havelaar. Yang teringat yakni Qanita dan Narasi.

Pada masa Orde Baru, gegeran terjadi saat novel itu dibuat menjadi film. Banyak orang ingin menontonya tapi ada sensor dan sejenis hambatan, yang menjadikan film itu sulit beredar luas. Yang bisa diikuti adalah pemberitaan dan debat-debat yang tersaji di koran dan majalah. Artinya, Max Havelaar tetap menimbulkan masalah-masalah.

Di majalah Intisari edisi Mei 1988, kita membaca nukilan buku yang mengisahkan Multatuli. Kita sengaja mengingatnya untuk mengetahui kesusastraan Belanda pada abad XIX yang ikut menentukan pertumbuhan sastra modern dan “sastra perlawanan” di tanah jajahan. Para pengarang tenar di Indonesia sering mengaku sebagai pembaca Max Havelaar. Mereka pun menyatakan “terpengaruh” dengan kadar sedikit atau banyak. Mengapa novel Max Havelaar tidak bisa diakui sebagai sastra Indonesia? Yang jelas bermasalah adalah kebangsaan pengarang dan bahasa yang digunakannya.

Yang ditulis di majalah Intisari: “Umur delapan belas tahun, Eduard Douwes Dekker mengadu untung ke Hindia Belanda. Tahun 1839, ia menjadi pegawai negeri di Hindia Belanda. Tahun 1842, ia dipindahkan ke Sumatra Barat dan menjadi kontrolir di Natal…” Ia mengerti jagat birokrasi dan permainan kaum modal. Di dunia pekerjaan, ia memang bermasalah tapi borok-borok kolonialisme berani ia ungkapkan dalam novel. Hidupnya tidak keruan tapi persembahan novel membuatnya terhormat.

Pada suatu masa, ia bermasalah dengan kas kantor. Situasi menjadi buruk. Di sepucuk surat, Multatuli menulis: “Jenderal Michiels menyatakan agar saya meminta ampun dan menyebutkan nama yang menerima uang. Saya menolak. Saya diskors. Setahun hidup saya di Padang dari hasil penjualan pakaian saya. Saya kelaparan, tetapi tidak mau meminta ampun dan tidak mau menyebut nama siapa pun. Saya diancam akan dituntut sebagai kriminal. Saya tetap tutup mulut.” Di tanah jajahan, ia sudah menyadari keberadaan dan keganasan musuh-musuhnya. Ia berani menimbulkan “api” yang mudah membakar kolonalisme.

Yang jelas biografi Multatuli banyak yang kabur dan saling bertentangan saat ditulis oleh pelbagai orang. Ada kepentingan-kepentingan memuliakan dan menjatuhkan. Kita sulit mengetahui kebenaran beragam biografinya. Kemunculan hasil riset bertokoh Multatuli dan ulasan-ulasan mengenai Max Havelaar belum mencukupi bagi kita dalam menentukan konklusi yang benar.

Beberapa tulisan Multatuli dan ulasan untuk kehidupannya diterbitkan dalam bahasa Belanda. Ada yang berhasil diterjemahkan dalam bahasa Indonesia oleh Asrul Sani dan Sitor Situmorang. Di esai-esai kritis, kita menemukan pembahasan yang dilakukan oleh Pramoedya Ananta Toer dan Subagio Sastrowardoyo.

Yang kita ingat adalah novel yang pengaruhnya sangat besar dalam arus sastra dan sejarah-politik di Indonesia, sejak akhir abad XIX. Kita tidak menganggapnya sebagai sastra Indonesia. Namun, setiap kita menilik sejarah sastra di Indonesia, pengarang dan novel itu wajib ada untuk mendapat penghormatan setinggi-tingginya.

*) Image by dokumentasi pribadi Bandung Mawardi (Kabut)

Dukung Kurungbuka.com untuk terus menayangkan karya-karya penulis terbaik dari Indonesia. Khusus di kolom ini, dukunganmu sepenuhnya akan diberikan kepada penulisnya. >>> KLIK DI SINI <<<