KURUNGBUKA.com – Pada saat sepuh, ia berada di jagat rupa. Yang suka baca sastra masih bisa menemukan tulisan-tulisannya. Artinya, ia masih bersastra tapi ketekunan dalam seni rupa telah memberikan kemuliaan yang berbeda. Ia sudah 80-an tahun. Raga belum selesai menghasilan teks dan gambar. Kita tidak perlu iri. Bagaimana ia mampu dan selalu mendapat pujian? Kita pun mengerti ia sering mendapat serangan kritik dan ledekan.

Yang paling banyak ditulisnya adalah “catatan pinggir”. Siapa mau mengalahkan jumlah dan mutu? Kita di depan tumpukan buku (15 jilid) bisa klenger bila ingin menyaingi atau melampauinya. Ia pun sejak muda rajin menulis puisi tapi kalah jumlah dengan yang dihasilkan Sapardi Djoko Damono, Afrizal Malna, dan Joko Pinurbo. Yang penting ia menulis puisi, yang buku-bukunya diterbitkan tanpa janji laris.

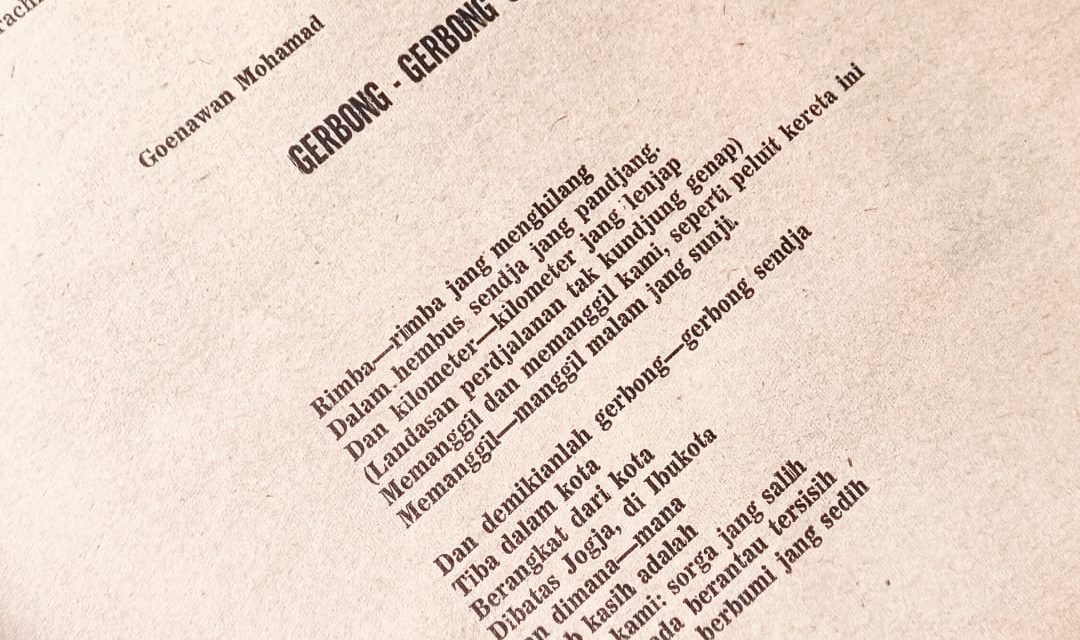

Kita ingin mengetahui puisi lamanya, yang tidak berasal dari buku. Kita menjumpainya dalam majalah Sastra, No 1-2, Tahun III, 1963. Puisi yang dimuat di bawah cerita pendek. Bayangkan ruang itu kosong tapi redaksi memanfaatkannya dengan menaruh satu puisi. Yang menggubah bernama Goenawan Mohamad. Puisinya berjudul Gerbong-Gerbong Sendja. Lelaki yang menulis senja, bukan senja di kampung halaman. Ia berasal dari Batang. Di puisi, ia tidak mencantumkan Batang.

Pada saat kita menemukan puisinya, kondisi kertas sudah mau rusak. Majalah yang pernah berpengaruh dicetak dengan kertas yang kualitasnya buruk. Kita wajib berhati-hati membuka halaman-halamannya. Puisi itu masih bisa terbaca tapi sebenarnya kertas mudah hancur. Kertas yang rapuh. Yang ikut membaca puisinya ikut “menyelamatkan” sebelum lembaran-lembaran itu hancur.

Goenawan Mohamad menulis: Rimba-rimba jang menghilang/ Dalam hembus sendja jang pandjang/ Dan kilometer-kilometer jang lenjap/ (Landasan perdjalanan tak kundjung genap)/ Memanggil dan memanggil kami, seperti peluit kereta ini/ Memanggil-manggil malam jang sunji. Bila nama penulisnya dihilangkan atau ditutup, siapa meyakini itu puisi yang dibuat Goenawan Mohamad?

Ia menulis kereta api. Pada masa 1960-an, puisi mengenai kereta api belum sebanyak seperti akhir abad XX. Dulu, stasiun dan kereta api sudah biasa muncul dalam novel-novel yang diterbitkan Balai Pustaka atau yang dicap “bacaan liar” awal abad XX. Di khazanah sastra peranakan Tionghoa, stasiun dan kereta api itu dokumentasi yang membuat kita bisa meraba sejarah. Gubahan sastra yang paling tua mengenai kereta api? Kita menanti jawabannya dari para peneliti.

Yang menulis puisi kereta api terduga pernah atau terbiasa naik kereta api. Goenawan Mohamad pasti pernah naik kereta api, bukan seperti anak kecil yang sudah senang melihat kereta api melintas. Ia duduk di gerbong untuk melamun, tidur, melihat pemdangan luar jendela, membaca buku, atau berdoa. Jadi, yang ditulisnya bukan perkara yang asing.

Pada bait kedua, Goenawan Mohamad menulis: Dan demikianlah gerbong-gerbong sendja/ Tiba dalam kota/ Berangkat dari kota/ Dibatas Jogja, di ibukota/ Dan dimana-mana/ Sebab kasih adalah/ Rumah kami: sorga jang salih/ Jang tak ada berantau tersisih/ Jang tak ada berbumi jang sedih. Kita membacanya dengan ngelangut. Puisi yang tanpa asmara atau nostalgia yang bikin menangis.

Kita tidak mudah mengingatnya dibandingkan dengan mendengarkan lagu-lagu lama. Kita ingat lagu lama: “Kereta senja telah tiba di depanku, semakin sedih rasa hati ini. Tak dapat aku berkata, hanyalah air mata membasah di pipiku ini.” Ada lagi: “Dengan kereta malam, aku pulang sendiri. Mengikuti rasa rindu pada kampung halamanku, pada ayah yang menunggu, pada ibu yang mengasihiku.” Lagu-lagu lama itu disusul lagu-lagu baru yang mengakrabkan kita dengan stasiun dan kereta api.

Bagaimana puisi memberi kesan yang dapat melampaui lagu-lagu? Puisi yang digubah Goenawan Mohamad itu bukan pilihan bagi KAI untuk mencetak dan memasangnya di gerbong-gerbong jika bermaksud ikut merayakan sastra kepada para penumpang.

Puisi terbaca publik pada 1963. Goenawan Mohamad masih muda. Ia “belum apa-apa” tapi membuktikan awalan keseriusan untuk besar dalam sastra dan pers. Pada arus yang besar, ia menjadi lokomotif dalam gerakan-gerakan kebudayaan. Ia tidak selamanya hanya duduk di gerbong atau menanti kelelahan di stasiun yang bising.

Majalah itu mau hancur. Kita sudah membacanya sambil menduga situasi sastra sebelum malapetaka 1965. Yang ditulis Goenawan Mohamad tidak kentara dalam sengketa ideologi atau estetika yang ramai pada masa 1960-an. Puisi itu pernah ada, kita telah membaca meski tidak bersalah jika tidak pernah mengetahuinya.

*) Image by dokumentasi pribadi Bandung Mawardi (Kabut)

Dukung Kurungbuka.com untuk terus menayangkan karya-karya penulis terbaik dari Indonesia. Khusus di kolom ini, dukunganmu sepenuhnya akan diberikan kepada penulisnya. >>> KLIK DI SINI <<<