KURUNGBUKA.com – Dalam banyak situasi, konflik bisa membuat polarisasi dan membangun kebenaran versi masing-masing pihak yang berseteru. Hanya ada dua kelompok, yakni pihak yang mendukung atau pihak yang melawan. Konflik berkepanjangan akan berdampak pada ketidakpercayaan kedua belah pihak dan seringkali berawal dari isu komunikasi.

Kita bisa menganalogikan dengan mudah pada situasi akhir-akhir ini. Bayangkan penguasa menerima kritik dari akar rumput atas ketidakberpihakan kebijakan yang diberlakukan, tapi penguasa langsung merapatkan barisan dan melakukan propaganda-propaganda pembenaran sepihak. Alih-alih membangun kesepemahaman, penguasa justru membuat akar rumput, yang merepresentasikan rakyat, tersudut dan terabaikan. Penguasa gagal “mendengar” nyanyian akar rumput. Kegagalan ini berubah menjadi miskomunikasi yang berdampak buruk – pergerakan dan perlawanan.

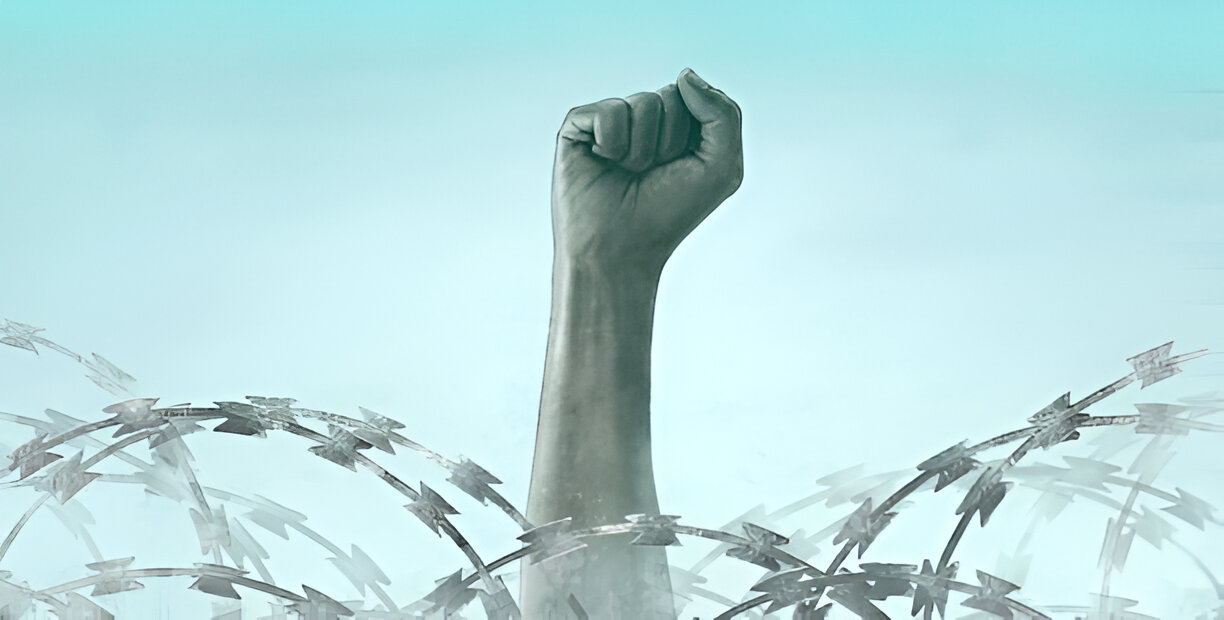

Simbol-simbol pergerakan dan perlawanan ini bisa kita lihat dalam aksi-aksi protes belakangan ini. Salah satunya Andrie Yunus, aktivis Kontras (Komunitas untuk Orang Hilang dan Korban Tindak Kekerasan), menerabas ruang rapat yang digunakan untuk pembahasan revisi Undang-Undang TNI oleh panitia kerja pemerintah dan Komisi I DPR, di Hotel Fairmont, Jakarta, Sabtu (15/03/2025). Ia menggunakan poster untuk memvisualisasikan simbol perlawanan saat menyuarakan aksinya. Posternya bertuliskan “DPR & Pemerintah Bahas RUU TNI di Hotel Mewah & di Akhir Pekan. Halo, Efisiensi?” Di bawah tulisan itu dibubuhi teks tanda pagar tolak RUU TNI.

Hal yang serupa bisa kita lihat saat peserta Aksi Kamisan ke-856 di depan Istana Merdeka, Jakarta, Kamis (20/3/2025). Peserta aksi berdiam diri sambil membawa payung hitam. Di barisan depan, aktivis-aktivis itu membawa poster penolakan atas RUU TNI. Salah satu posternya bertuliskan “Tiada Negara Tanpa Rakyat. Dengarkan Suara Kami!” Poster yang bergambar orang membawa payung yang terlihat dari sisi belakang dan terdapat mobil di hadapannya.

Di media sosial juga ramai aksi dukungan kepada band punk asal Purbalingga, Jawa Tengah, Sukatani, yang direpresi karena lagu “Bayar Bayar Bayar”. Lagu ini adalah salah satu bentuk visualisasi simbol protes atas kesenjangan persepsi dan realitas di institusi kepolisian. Dukungan untuk Sukatani marak dan masif dengan berbagai postingan di media sosial dengan menggunakan berbagai tagar untuk memberikan dorongan moral dan membangkitkan semangat berkarya tanpa intervensi.

Dalam suasana perpolitikan Tanah Air belakangan ini, aksi-aksi di atas menjadi salah satu media, bahkan senjata, untuk menyampaikan kritik kepada penguasa. Simbol-simbol perlawanan divisualisasikan melalui apa saja yang menarik mata dan perhatian. Biasanya dikemas dengan kata-kata yang lebih populer dan menarik agar publik tertarik dan tergelitik. Dengan pendekatan itu, simbol-simbol bisa mempengaruhi pikiran hingga nurani orang-orang yang terpapar – menggelitik ingatan dan perasaan orang yang melihatnya. Aksi-aksi yang dilakukan oleh aktivis Kontras, Aksi Kamisan, dan simpatisan Sukatani telah berhasil memvisualisasikan simbol-simbol pergerakan dan perlawanan kepada penguasa.

Andrie Yunus, melalui poster dan tagarnya, berhasil mewakili akar rumput menyatakan sikap ketidaksetujuannya terhadap RUU TNI secara lantang. Ia juga telah memberi tamparan keras kepada penguasa melalui sebuah paradoks. Paradoks efisiensi anggaran dan penggunaan hotel mewah untuk rapat pembahasan rancangan undang-undang. Peserta Aksi Kamisan, meskipun hanya dengan berdiam sambil membawa payung hitam dan membawa poster, mereka telah menyuarakan lebih lantang apa yang diperjuangkan. Aksinya adalah visualisasi perlawanan atas absennya penguasa dalam memberikan payung keadilan. Demikian juga hal yang disuarakan oleh Sukatani melalui lirik lagunya. Liriknya begitu lantang memprotes institusi kepolisian. Lagu ini kemudian menjadi gelombang besar perlawanan rakyat atas represi yang dilakukan oleh institusi tersebut.

Begitulah simbol-simbol itu menjadi bagian komunikasi yang perlu diinterpretasikan. Simbol-simbol tidak hanya digunakan untuk menyuarakan pergerakan dan perlawanan akar rumput kepada penguasa, ada berbagai pihak juga yang menggunakan simbol-simbol untuk berbagai kepentingan, bersiasat untuk mendapatkan legitimasi, dan bahkan bermanuver. Hal yang biasa digunakan untuk menghindari konflik terbuka melalui pesan-pesan tersirat.

Redaksi kantor Tempo misalnya, baru-baru ini mendapatkan sebuah paket berisi kepala babi dengan kedua telinga terpotong. Paket yang ditujukan kepada Francisca Christy Rosana atau Cica, wartawan Desk Politik dan host siniar Bocor Alus Politik. Tak lama berselang, kantor redaksi Tempo kembali mendapatkan kiriman kedua berupa kotak berisi bangkai tikus yang kepalanya dipenggal. Lalu apakah simbol-simbol itu termasuk sebuah siasat dan manuver pihak-pihak tertentu untuk kepentingannya? Jika ya, siapa yang bersiasat untuk mendapatkan legitimasi, dan apa pesan tersirat dari penggunaan simbol kepala babi dan bangkai tikus? Apakah hal itu bisa diinterpretasikan sebagai simbol ancaman? Teror kepada awak redaksi media, kebebasan pers, dan kebebasan berekspresi. Teror yang bersifat intimidatif atas kerja jurnalis dan mencederai demokrasi.

Fenomena-fenomena di atas cukup representatif untuk menjelaskan bahwa visualisasi simbol-simbol adalah bagian penting dari kecerdasan komunikasi. Dengan kecerdasan itu, seharusnya, kepercayaan bisa dibangun, dialog bermakna bisa diciptakan, dan hubungan kuat bisa diciptakan. Tanpanya, maka komunikasi sering kali mandek dan hubungan menjadi memburuk. Setiap kali berkomunikasi, kita tidak hanya bertukar kata, tetapi juga mempengaruhi otak, terutama bagian prefrontal cortex yang mengolah dan menginterpretasikan simbol-simbol informasi, serta mengatur respons kita. Jika terlibat dalam komunikasi yang konstruktif, ini akan lebih menstimulasi otak, memperkuat daya pikir, dan membuka ruang bagi pemahaman baru. Sebaliknya, jika interaksi dipenuhi konflik, proses di otak menjadi terganggu, bahkan bisa memicu respons negatif.

Menurut Judith E. Glaser, pencetus konsep kecerdasan percakapan, percakapan dibagi menjadi tiga tingkatan berdasarkan kepercayaan yang terbangun di antara pihak yang terlibat. Ketiga tingkatan itu adalah percakapan transaksional, percakapan posisional, dan percakapan transformasional. Jika melihat kesesuaiannya, beberapa aksi-aksi dalam pembahasan sebelumnya termasuk dalam percakapan posisional. Kedua belah pihak terlibat dalam persuasi dan negosiasi. Masing-masing pihak bersikeras mempertahankan pendapat. Perbedaan ini jika tidak dikelola dengan baik, dapat memicu ketegangan dan merusak kepercayaan. Komunikasi yang dibangun justru menjadi dinding penghalang.

Salah satu alasan utama mengapa komunikasi sering kali tidak membuahkan hasil yang diharapkan adalah kurangnya pemahaman terhadap kebutuhan dan respons lawan bicara. Visualisasi komunikasi dalam simbol-simbol pergerakan dan perlawanan dalam beberapa contoh aksi-aksi di atas bisa diartikan sebagai ketidakcakapan penguasa dalam merespons akar rumput. Penguasa cenderung sibuk memikirkan apa yang perlu dikatakan dalam pembicaraan. Penguasa luput memahami bahwa akar rumput pun butuh menyampaikan pesannya. Penguasa abai dan gagal membaca simbol.

Ketika penguasa tidak memahami atau tidak setuju dengan akar rumput, penguasa cenderung membangun asumsinya sendiri dibandingkan berusaha mencapai kesepemahaman. Penguasa sedang menaiki ladder of conclusions. Namun, semakin tinggi penguasa memanjat tangga ini, semakin sulit kembali pada realitas sebenarnya. Cara terbaik untuk tidak terjebak dalam kondisi ini adalah dengan mendengarkan aspirasi akar rumput sebelum menyimpulkannya. Penguasa perlu fokus pada membaca simbol-simbol itu. Seperti dikatakan Judith E Glaser, “Words create worlds.” Kata-kata yang kita gunakan memiliki kekuatan untuk membangun atau merusak hubungan.

Begitu pun puisi yang ditulis Wiji Thukul dalam buku puisinya, “Nyanyian Akar Rumput”. Di dalam salah satu puisinya, yang berjudul “Sajak Suara”, ia menyuarakan pergerakan dan perlawanan akar rumput. Ia telah menghunus diksi-diksinya sebagai senjata untuk melawan ketidakadilan. Puisinya lahir dari pemikiran-pemikiran kritis atas berbagai bentuk ketimpangan sosial, ketidakberpihakan, dan ketidakhadiran penguasa untuk akar rumput.

Wiji Thukul dalam puisi Sajak Suara, lantang menyuarakan simbol-simbol kebebasan. Kebebasan berekspresi yang menolak simbol-simbol intimidatif-represif, /sesungguhnya suara itu tak bisa diredam/ dan /suara-suara itu tak bisa dipenjarakan/. Menurutnya, setiap orang mempunyai kebebasan dalam mengekspresikan dan mengkomunikasikan pemikiran-pemikiran kritisnya, karena /di sana bersemayam kemerdekaan/. /Apabila kau memaksa diam/ , tanpa ada ruang kebebasan, komunikasi sering kali mandek dan justru menjadi dinding penghalang. Hal ini akan memperburuk hubungan, memicu ketegangan, dan merusak kepercayaan – /aku siapkan untukmu pemberontakan/.

Puisi bagi Wiji Thukul adalah salah satu media, bahkan senjata, untuk menembus ruang-ruang kebebasan yang menyuarakan kemerdekaan. /Sesungguhnya suara itu bukan perampok/ dan /ia ingin bicara/, ia menolak diam. Diam untuk tidak mengkritik pembenaran-pembenaran sepihak yang seringkali mengabaikan dan menyudutkan kebenaran. /Mengapa kaukokang senjata/ , /dan gemetar ketika suara-suara itu/ disuarakan untuk /menuntut keadilan?/. Suara itu adalah simbol kritis perlawanan karena /sesungguhnya suara itu akan menjadi kata/ dan /ialah yang mengajari aku bertanya/ tentang bagaimana melawan ketidakadilan. /Dan pada akhirnya tidak bisa tidak/ semua pertanyaan-pertanyaan itu /engkau harus menjawabnya/. Kebenaran pantang mati. /Apabila engkau tetap bertahan/, maka kebenaran akan menemukan jalannya sendiri, dan /aku akan memburumu seperti kutukan!/.

*) Image by istockphoto.com