Aku tahu, seharusnya aku tak pernah menawarkan Alikha kepada suamiku. Apa pun alasannya. Cinta rupanya bukan sesuatu yang mudah dibagi-bagi. Namun hidup bukan tentang apa yang bisa kautawarkan atau apa yang bisa kaubagi.

Aku tahu, akan tiba saatnya aku harus berhenti mengutuk hari itu, hari ketika aku meminta Mas Arif melamar Alikha. Tidak banyak pilihan tersedia bagi perempuan yang tak punya anak (tolong baca kisah ini dulu sampai selesai baru kau menghakimi). Pilihan yang ini menjanjikan surga. Konon, dari pintu mana saja yang kusuka.

Saat tahu pilihanku, keluarga besar kami riuh seperti pasar kampung, semua berlomba menawarkan pendapat, pertanyaan, semua ingin didengar, apa aku sudah gila, kenapa tak adopsi, dimadu itu tidak enak. Aku diam saja. Perkara rumah tanggaku selengang TPU, tentu tak ada yang mau tahu. Aku dan Mas Arif pasangan ideal mereka. Kehadiran perempuan lain memorak-porandakan apa yang mereka bayangkan soal pasangan sempurna.

Mengapa kalian selalu menganggap menikah dan memiliki anak adalah satu paket lengkap? (Kau juga berpendapat begitu kan?) Aku ingin sekali punya anak. Demi Tuhan, aku ingin sekali. Tak ada yang tahu lebih dari diriku sendiri. Kalian hanya gampang menyuruh ini-itu seolah memiliki anak semudah mengangkang di depan suami.

10 kali perayaan ulang tahun pernikahan tanpa seseorang memanggilku “Ibu” terus membuat kecemasanku bertambah-tambah. Ada kesunyianyang tak bosan hadir, tersenyum di malam-malam aku tak bisa tidur, kala aku menyiapkan sarapan Mas Arif, bahkan muncul akhir-akhir ini ketika aku dan Mas Arif saling menikmati satu sama lain. Inikah rasanya mendambakan sesuatu yang tak bisa kaumiliki?

Bahkan, ketika rumah kami ramai karena arisan keluarga, kesunyian itu ikut andil. Ia tertawa terbahak-bahak saat aku atau Mas Arif berupaya menunjukkan kemesraan setelah lama bersama. Ia menolak pergi, persis seperti aroma durian yang tetap tinggal meski kulitnya telah dienyahkan jauh-jauh.

Aku ingin sekali punya anak. Demi Tuhan, aku ingin sekali. Tak ada yang tahu lebih dari diriku sendiri. Aku juga ingin dasterku berlepotan tepung terigu dan bedak bayi. Aku penasaran seperti apa harumnya aroma keringat dari tubuh semungil itu, seperti yang selalu diceritakan Citra, teman kantorku, dengan mata berbinar. Sepulang aku menjenguknya dari rumah sakit saat ia melahirkan anak ketiganya, aku mengganti parfumku dengan minyak telon. Kubawa sebotol 100 ml di tas kerjaku, membukanya saat aku sedang gelisah. Meski dengan melakukan itu, aku semakin merana.

Betapa ingin aku merasakan gelora kasih sayang seorang ibu berdebur-debur di dadaku.

Tidak punya anak itu bagus. Kamu tak harus mengkhawatirkan soal uang masuk sekolah yang seolah berlomba siapa yang bisa memasang tarif paling tinggi, pusing soal day care mana yang terbaik. Kamu juga tidakakan didera kecemasaan saat anakmu demam. Kamu nggak perlu repot dengan sofa dan dinding yang dicoret-coreti krayon. Kamu juga tak akan terganggu dengan segala rengekan mereka saat harus bekerja dari rumah. Anehnya, dengan semua keluhan yang kudengar dari teman-teman kantor itu, aku semakin putus asa karena tak akan pernah bisa merasakan apa yang mereka keluhkan.

Aku bukannya tidak berusaha. Beragam obat dan terapi pernah kujalani. Semua saran murah hati sudah kulakukan: mengunjungi dokter A, mendatangi dukun Z, harus begini, jangan begitu, tak lupa beragam pose sanggama yang katanya akan membuat sel telurku mudah dibuahi.Setiap usaha itu selalu berakhir dengan suamiku berkata, “Semua akan baik-baik saja.”

Sering aku menghibur diri. Tak punya anak berarti aman dari saran-saran tak diminta soal popok mana yang tak bikin ruam di kulit bayi, dokter anak mana yang top, sekolah favorit mana yang harus didatangi. Aku lagi-lagi keliru. Saran-saran tak diminta itu justru semakin sewenang-wenang, merundung tak kenal waktu.

Entah mengapa, Mas Arif tak pernah mau kuajak memeriksakan diri. Mungkin ia percaya apa kata ibunya. Perempuanlah yang bermasalah dari setiap pasangan suami istri yang tak memiliki anak: kebanyakan kerja, tak mau repot, tak tahu cara melayani suami.

Bisakah kau terus membaca kisah ini tanpa berkomentar macam-macam?

Aku ingin sekali punya anak. Demi Tuhan, aku ingin sekali. Tak ada yang tahu lebih dari diriku sendiri.Di tahun ketiga pernikahan kami, aku ingat pernah meminta pendapat Mas Arif untuk mengambil anak asuh sebagai ‘pemancing’. Ia bilang, ia ingin mengasihi darah dagingnya sendiri. Kami hanya perlu bersabar lagi. Pernah juga dalam salah satu pertengkaran kami, aku kelepasan bicara dan menyuruhnya menikah lagi saja. Dia memberiku tatapan yang sulit kucerna, sebelum akhirnya meninggalkanku sendirian di ruang tengah. Apakah itu hanya perasaanku saja, atau aku benar melihat luka di matanya.

Pada tahun keempat pernikahan, harapan kami sempat mewujud. Saat itu, aku merasa benar-benarutuh sebagai perempuan: pekerjaan mapan, suami tampan, dan titipan Tuhan dalam kandungan. Hasil pindaian memastikan bayi kami laki-laki. Rasanya berabad-abad telah lewat sejak terakhir kulihat Mas Arif begitu bahagia.

Namun, hidup adalah serangkaian kemalangan. Saat memasuki bulan ke-8, aku dilarikan ke rumah sakit. Aku mengalami komplikasi kolesterol dan darah tinggi. Seolah membaca halaman pertama dari sebuah buku kumpulan berita duka, sakitku hanyalah awal dari diagnosis yang lebih parah: dokter memvonis rahimku cacat. Hal terakhir yang kuingat hari itu, aku rebah di bahu Mas Arif. Saat terbangun, aku langsung tahu ada yang mati dalam diriku.

Aku ingat, pada setiap kesempatan berbicara dengan suamiku, aku seringkali menyalahkannya untuk keputusan penting yang diambilnya saat itu tanpa persetujuanku. Pembelaannya masih sama: ada risiko aku menjadi buta, bahkan mungkin kehilangan nyawa, atau anak itu akan menderita sepanjang hidupnya, sementara aku tidak ada untuk ditanya.

Jangan tanya berapa kali aku menimpakan kesalahan kepada Tuhan untuk semua kesialan ini. Terlalu sering. Betapa tidak! Ia lebih memilih memberi bayi pada orang-orang yang tidak menginginkannya. Mengapa sesulit itu untuk hamil sementara perihal bayi yang ditemukan membusuk di selokan tak pernah absen dari berita?

Di bulan-bulan pertama pascaoperasi, setiap aku becermin, kesumat seketika muncul dan membuatku merasa begitu membenci perempuan gagal yang sedang balik menatapku itu. Aku marah kepada suamiku, tetapi aku sebenarnya lebih marah kepada diriku sendiri. Aku seharusnya bisa menjaga pola makanku, tak menuruti hati untuk menyantap semua makanan yang kuinginkan. Kalau tidak, bayiku pasti masih ada. Mungkin ia akan seumuran Alan sekarang. Ia akan memiliki senyum manis, hidung mancung, dan rambut ikal yang sama dengan ayahnya. Namun, hidup punya leluconnya sendiri.

Yang terlambat kusadari, kesempatan untuk saling membuka diri pun semakin langka. Hingga suatu hari, entah siapa yang memulai, aku dan Mas Arif berhenti berusaha. Benar-benar berhenti. Berhenti saling menyentuh. Berhenti saling menatap. Berhenti saling memedulikan. Kami masih saling menyapa, tetapi saat keintiman alpa, tidak jadi soal apakah “lagi apa”, “di mana”, “sudah makan” itu tulus atau basa-basi belaka. Aku melarikan diri ke pekerjaan, berharap kesibukan benar-benar dapat menawar luka. Suamiku menyibukkan diri menjalin pertemanan lama.

Jarak itu melahap habis semua kebahagiaan yang tersisa. Suamiku pun tahu, “baik-baik saja” bukan lagi bagian dari pengalaman bersama. Kami menghadapi kehilangan sendiri-sendiri. Pernah suatu malam, ibuku, saat bermalam di rumah dan mendapati kami tidur di kamar berbeda, berkata pelan, “Jangan begitu, Nak. Suami-istri itu satu. Hanya liang kubur yang memisahkan. Apa kamu tidak takut Allah murka?” Keesokan malamnya, aku mencoba tidur di kamar kami lagi. Mas Arif menatapku saat aku melangkah masuk, tetapi tak berkata apa-apa. Ia tidur dengan memberikan punggungnya.

Malam itu, aku bermimpi dikubur hidup-hidup.

Suatu hari yang lain, kala pulang ke rumah lebih awal dari biasa, aku mendapati laptop suamiku menyala di meja ruang tamu. Percakapan di grup WA teman lamanyaterpampang, dan tanpa bisa kucegah, aku sudah duduk membacanya.

Ingat Bro, ada barang yg rusak krn dipakai, ada jg yg rusak krn kelamaan ditaruh d gudang.

Mending aus daripada haus. Gmn, Gus? Gus, mana suaranya?

Yes. Men have needs, right?

Sblm sgalanya jd tinggal kenangan hidup, wkwkwk.

Memang sekarang sudah di fase apa, masih pandangan hidup orsudah pegangan hidup?Dipegang baru hidup?

Asu!

🤣🤣🤣

Life begins at 40, yet u wanna die even years before u get to that milestone, Bro?

Mau dicarikan?

Mau dicarikan yg sprti Wida, Rif? Ingat, Wida kan? Yg masa depan n latar belakangnya sempurna itu, Bro.

Oh, pacar Ryan pas nyusun skripsi dulu?

Iya. Yg kata Ryan, goyangannya lbh dahsyat drpd mesin cuci bukaan atas.🤣🤣🤣

Woi!

Pantas Ryan wisudanya paling belakangan, hahaha.

Liat-liat jugalah perempuan seperti apa yang mau dikenalkan ke Arif.

Namanya jg usaha. Mulai aja dulu. Kan mending minta maaf drpd minta izin, 🏃♂️🏃♂️🏃♂️

Tapi, serius,Rif. Kita-kita semua peduli sama lu, Bro. Lu ga bisa terus-terusan pasang tampang bahagia begitu. Lu kayak ga kenal kita-kita aja.

It’s OK, Rif. Just speak ur mind.

Saya nggak mau Irma sakit.

Irma juga teman kita-kita, Rif. Kita juga nda maulah dia sakit.

What she doesn’t know won’t hurt her, right?

Gus, really?

Coba kontak Ihsan. Minta pendapatnya soal poligami.Apa dibolehkan kalau istri nggak bisa kasih anak.

Setahuku sih iy, tp yg ustaz kan Ihsan, hehe.

Kalaupun misalnya boleh, Arif tetap harus minta izin Irma kan?

Apa Irma mau?

Suara keran ditutup di kamar mandi memaksaku berhenti membaca seluruh chatmenyesakkan itu. Aku segera ke dapur, mengguyur kerongkonganku dengan bergelas-gelas air dingin, berharap itu bisa memadamkan bara dalam dadaku. Apakah aku mau?

* * *

Aku sudah lama mengenal Alikha. Ia istri Abdi, sahabatku. Dari caranya mengurus Abdi, aku tahu dia istri yang baik. Tak sekalipun ia mengeluh kepadaku tentang kelakuan suaminya yang kutahu sejak lama kecanduan judi online dan minuman keras. Meski begitu, lebam di bawah matanya selalu bercerita lebih nyaring dari mulutnya yang bungkam. Tiga tahun kami tak bertemu sejak ia pindah mengikuti Abdi bertugas ke Kota K. Ia kembali ke kota ini tanpa Abdi. Sahabatku itu tewas diamuk massa. Dari cerita Alikha, Abdi korban balas dendam seorang warga yang adiknya tewas di bilik tahanan Polsek tempat Abdi bertugas.Alikha pulang ke rumah orangtuanya bersama bayi laki-laki berumur sembilan bulan.Alan.

Saat bertemu Alan itulah,di kepalaku, percakapan di grup WA Mas Arif kembali terpampang.

Alikha sempurna. Cantik, dan baik. Sebelumnya aku selalu menganggap mustahilkedua hal itu dapat mewujud pada diri seorang perempuan, tetapi Alikha membuktikan bahwa aku salah.

Setelah kami hidup bertiga—berempat dengan Alan, sering aku mencari ketidaktulusan di matanya atau apa pun yang bisa membuatku meragukannya. Nihil. Ia berbakti seolah aku telah memberikan seluruh isi dunia kepadanya. Ia melarangku kerja apa pun di rumah. Setiap pulang kantor, di meja makan sudah tertata makanan kesukaanku—Mas Arif tak pernah rewel soal makanan. Laki-laki itu memang tak pernah rewel soal apa pun. Mungkin itu pula yang membuat aku jatuh hati padanya dulu. Ia laki-laki bertanggung jawab, penyayang, juga tidak merokok. Semua kriteria yang telah lama kuinginkan ada pada dirinya.

Tak ada cela pada diri Alikha. Cucian, rumah, taman, semua rapi. Masakannya enak. Situasi itu membuatku merasa semakin tak berguna. Aku dulu ingat Mas Arif sempat menolak tawaranku. Aku memaksanya demi alasan “kasihan anaknya, Mas.”

Sekarang akulah yang harus mengasihani diri sendiri.

Aku semakin tak berdaya menepis perih yang buncah setiap kali aku menangkap kemesraan Mas Arif dan Alikha, sebesar apa pun usaha merekauntuk tak menampakkannya di depanku. Entah Mas Arif ingin menyenangkanku dengan menyayangi Alikha seperti yang kuminta atau ia memang sudah benar-benar jatuh sayang pada perempuan itu.

Tak sulit untuk jatuh sayang pada maduku itu. Apalagi ada Alan. Anak itu benar-benar mengobatiku, membuatku bisa mengabaikan kesunyian yang kini punya hobi baru: menertawakan kenaifanku. Koleksi hot wheelsMas Arif yang pernah ia singkirkan ke gudang sebelum aku pulang dari rumah sakit dulu kini memenuhi kamar Alan—kamar yang pernah kami persiapkan untuk buah hati kami sendiri.Kehadiran Alan menyempurnakan keluarga kami. Keluarga kami, seandainya saja sesederhana itu.

Tanpa kehadiran anak pun, aku percayaMas Arif masih menyayangiku. Aku kini didera sesal karena membuka peluang itu dan membuatnya percaya kalau aku akan tetap berbahagia meskipun hatinya terbagi untuk perempuan lain. Aku tak sadar sedang menyalakan api untuk membakar rumahku sendiri.Tapi bukankah cinta memang tak pernah mudah dibagi-bagi?

Suamiku masih mencintaiku.Aku masih meyakini itu.

Aku yakin cintalah yang membuatku selalu memesan kue untuk Alan setiap dia berulang tahun.Alan menggenapi ketidaksempurnaanku seperti tiga lilin yang menghiasi kue ulang tahun di tanganku ini.Aku ibu tiri yang baik. Rahimku yang tidak.

Pasti cintalah yang membuatku bertahan berada di tengah-tengah mereka bertiga. Aku yakin, cinta juga yang membuatku mengabaikan perih yang menjalarihatiku ketika tahu Alikha hamil lagi. Namun, cintakah yang membuatku berpikir meracuni diriku dan mereka bertiga dengan kue ulang tahun ini?

Bukankah yang kubutuhkan hanya racun yang cukup untuk membunuh seorang pecundang?

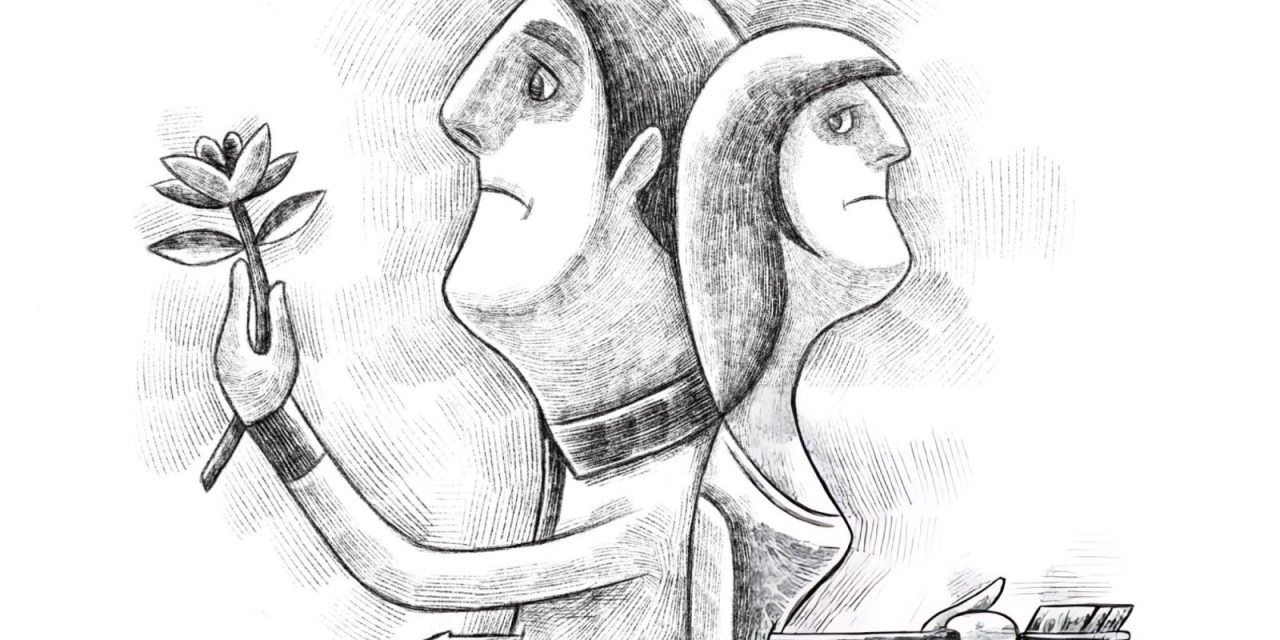

*) Image by istockphoto.com