KURUNGBUKA.com – Sejak beberapa tahun yang lalu, di suatu tempat diadakan festival yang menggunakan nama Multatuli. Penggunaan nama pengarang tenar dari masa lalu itu memberi bobot (mutu) beragam acara. Mengapa memilih penamaan Multatuli? Yang pasti tempat itu ada kaitan sejarahnya. Biografi dan novel memiliki titik-titik temu di arus sejarah Indonesia. Jadi, acara rutin yang dinamakan Multatuli itu mempertemukan beragam hal, yang menguak sejarah dan situasi masa sekarang.

Di industri penerbitan buku, Max Havelaar yang dipersembahkan Multatuli sering cetak ulang, Novel itu masuk ke perpustakaan-perpustakaan sekolah. Apakah ada murid-murid yang berhasil membacanya dan mengerti? Pastilah murid itu jempolan dan memiliki derajat berimajinasi di atas rata-rata.

Novel yang apik. Orang dapat khatam tapi tengok kanan-kiri untuk paham. Mengapa novel itu sempat menggegerkan tanah jajahan. Yang biasa menjawab adalah pakar sejarah dan sastra. Kita yang hanya membaca edisi terjemahan HB Jassin pilih diam sambil memunggu rombongan penjelasan, yang membuat kita merasa tidak sia-sia membaca Max Havelaar.

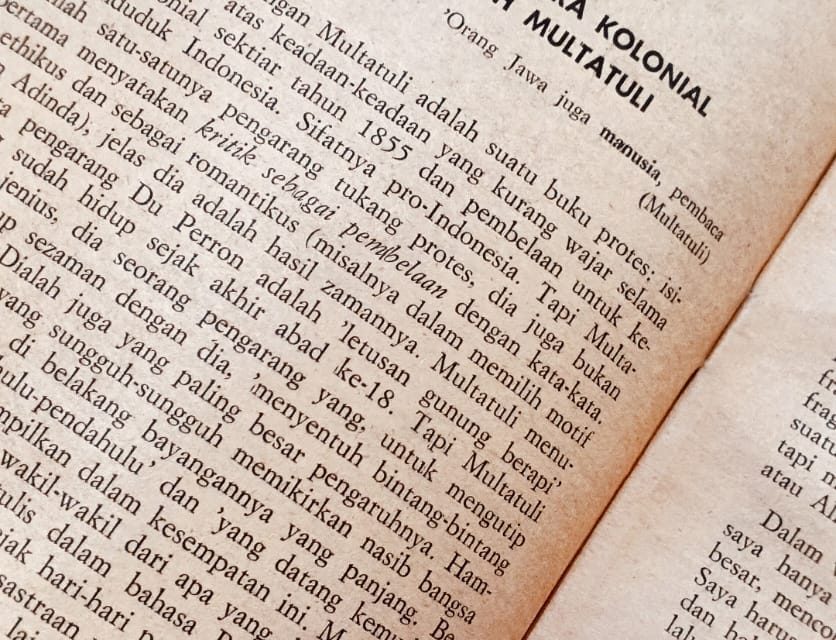

Di majalah Budaja Djaja edisi Desember 1974, kita membac artikel buatan Gerard T. Ia bukan orang Indonesia tapi mengerti sejarah dan sastra di Indonesia, yang ada kaitannya dengan Multatuli. Artikel yang penting bagi orang-orang telanjut khatam Max Havelaar.

“Dick van Hogendrop adalah orang pertama yang – 60 tahun sebelum Multatuli – membela nasib orang Indonesia,” tulis Gerard. Nama yang wajib dicatat agar kita tidak tergesa mengultuskan Multatuli. Artinya, kita boleh mengenali nama-nama sebelum Multatulis, yang dianggap sebagai pemberi kritik terbesar dan paling menyengat terhadap kolonialisme.

Artikel yang diterjemahkan HB Jassin itu membimbing pembaca mau belajar sastra masa kolonial dan membuka halaman-halaman sejarah yang kadang “tertutup” atau masih banyak selubung. Masa lalu itu menantang dipelajari dan dimengerto. Novel-novel yang ditulis dalam bahasa Belanda oleh beberapa pengarang menjadi referensi. Mereka mengisahkan Nusantara dengan beragam pengalaman dan pengamatan. Ada yang tampak “berpihak” atau sengaja mencipta hiburan eksotis bagi para pembaca abad XIX dan XX.

Gerard menulis: “Berkali-kali, sejak 1800, dalam waktu 140 tahun sastra kolonial, kita temukan kritik sebagai pembelaan bagi Indonesia… Kalau Multatuli, pendahulu-pendahulunya dan pengikut-pengikutnya termasuk kaum etis mewakili optimisme abad XIX yang khas, yang menurut Du Perron percaya bahwa segala sesuatu akan beres kalau kekuatan Belanda diperbaiki, maka Du Perron sendiri suatu kali tidak percaya akan hal itu. Pembelaannya lebih luas jangakauannya: orang Indonesia sekarang juga harus mengurus urusannya sendiri.”

Bagi yang sudah membaca tulisan-tulisan Subagio Sastrowardoyo mengenai sastra Hindia Belanda, akan dimudahkan mengetahui sastra di tanah jajahan sebelum dan setelah Multatuli. Di Indonesia, Suabagio Sastrowardoyo termasuk yang rajin membaca novel-novel Hindia Belanda, yang banyak diterjemahkan Pustaka Jaya dan Djambatan. Ia membaca dan membuat resensi. Maka, pengamatannya dianggap penting dan cermat, yang membantu para peminat untuk menekuni sastra Hindia Belanda. Sialnya, masih banyak novel yang belum diterjemahkan dalam bahasa Indonesia.

Yang membaca sastra sekaligus membaca sejarah/ Selanjutnya, Gerard menerangkan: “Apakah kritik sebagai pembelaan untuk Indonesia sudah hilang sama sekali dari negeri Hindia-Belanda sesudah tahun 1930? Tidak. Pembelaan itu tetap ada meskipun hanya hidup dalam golongan kecil orang Belanda pilihan. Tapi pembelaan itu secara prinsipil sifatnya lain dari pembelaan kaum susila dari abad XIX dan awal XX. Yakni pembelaan yang bertolak dari pengakuan hak Indonesia untuk merdeka…”

Di arus kritik, beberapa pengarang Belanda menunjukkan simpati untuk Indonesia. Kita jarang mengetahui gara-gara tidak bisa membaca dalam bahasa Belanda. Pada masa yang hampi berbarengan, kita berusaha mengingat novel-novel buatan bumiputra yang berbahasa Melayu atau Indonesia, yang ikut memberi kritik atas lakon kolonialisme.

Beberapa tahun yang lalu, kajian-kajian masa lalu menggunakan sastra Hindia Belanda bermunculan lagi di pelbagai universitas dan institusi penelitian. Kita dapat membacanya dalam buku besar dan tebal dan diterbitkan oleh YOI. Buku yang lumayan mengembalikan kita mencermati sastra dan sejarah. Buku apik itu berjudul Cermin Poskolonial. Harganya agak mahal tapi kita tidak merugi saat membaca dan menggunakan untuk membuka tirai-tirai kesilaman.

*) Image by dokumentasi pribadi Bandung Mawardi (Kabut)

Dukung Kurungbuka.com untuk terus menayangkan karya-karya penulis terbaik dari Indonesia. Khusus di kolom ini, dukunganmu sepenuhnya akan diberikan kepada penulisnya. >>> KLIK DI SINI <<<