“Rasa perih di perutnya yang pertama kali masih terasa, sekarang sudah hilang. Sebab itu ia sudah dapat memungut segumpal tanah yang diambilnya di sawahnya. Diberikannya tanah itu kepada anak-anaknya. Sedangkan ia sendiri sudah tak punya keinginan sama sekali untuk mencicipi tanah lagi. Tanah yang usdah mereka kunyah selama beberapa hari. Tanah itu sedikit mengandung vitamin, walau akhirnya tanah tak dapat mempertahankan hidup. Tapi, tanah yang diberi air sedikit dan dipulung-pulung menyerupai bubur akan mengurangi rasa lapar anak-anak untuk beberapa lama dan mengisi perut mereka.”

(Pearl S Buck, Bumi yang Subur, Gramedia Pustaka Utama, 2008)

KURUNGBUKA.com – Kehidupan keluarga atau warga desa bisa tiba-tiba berubah akibat perang, bencana alam, atau wabah. Semua terjadi tanpa ramalan atau kesempatan berpikir sejenak sebelum malapetaka menyajikan luka, sakit, kematian, dan lain-lain. Situasi yang buruk adalah kegagalan orang dalam mempertahankan hidup. Hari-hari yang ganas memaksa orang dalam mempertaruhkan hidupnya. Yang dilakukan bisa tidak masuk akal tapi dibenarkan oleh hak untuk hidup.

Pada suatu masa, tanah-tanah tidak lagi menyediakan tanaman-tanaman sebagai pangan. Binatang untuk santapan pun sudah habis. Hari-hari yang tidak lagi cerah. Yang terlihat mata adalah kekacauan dan penderitaan. Orang-orang bersebaran mencari makanan. Mereka tidak lagi merasakan kewajaran. Nasi tidak ada. Gandum sekadar khayalan. Jagung masih kemustahilan. Buah pun sirna. Perut mereka harus terisi tapi dunia seolah tidak merestuinya. Yang mencari dalam putus asa. Yang tetap berharap mendapat makanan mudah bertengkar.

Perut menentukan hidup dan mati. Makanan tidak turun dari langit. Tanah sudah tidak lagi menjadi sumber mendapat pangan berupa daun dan buah. Akhirnya, yang bisa dimakan adalah tanah. Pada awalnya, tanah itu digunakan untuk menanam, yang mengesahkan pemerolehan pangan. Tanah tampak makin membuat orang-orang menyerah. Tanah malah bersiap untuk tubuh-tubuh yang sengsara atau jasad.

Pearl S Buck mengisahkan tragedi yang membuat pembaca dalam jerat imajinasi mengerikan. Tragedi berlatar di Cina itu mungkin bukan fiksi sepenuhnya. Di lembaran sejarah, kelaparan hebat memang pernah terjadi di Cina. Halaman-halaman dalam novel Bumi Yang Subur memberi getir, yang pembaca merasakan kebalikan dari “subur”. Tanah tidak sedang “marah” tapi memberi peringatan-peringatan.

Maka, keputusan agar tetap hidup adalah makan tanah, bukan makan dari hasil tanaman di tanah. Segumpal tanah untuk hidup. Tanah yang tidak mengenyangkan tapi memberi sedikit harapan tentang perut yang terisi. Tanah menjadi makanan. Pemahaman yang dibuat dan diterima dalam situasi darurat. Bukti tanah tidak membiarkan manusia terlalu menderita. Tanah tetap mengisahkan hidup yang hampir sia-sia dan tamat.

Yang makan mengerti hidup dan mati adalah teka-teki yang sebentar lagi terungkap. Namun, kemauan hidup kadang dapat persetujuan tanah dalam keterbatasan dan kesabaran yang tiada berujung. Melihat tanah seolah sebagai makanan membutuhkan “penghapusan” gagasan-gagasan yang semula dimiliki dalam kehidupan sehari-hari.

Lapar yang “keterlaluan” tidak boleh dibiarkan untuk kematian. Ada menit dan perbuatan yang menunda kematian. Hari-hari yang buruk menghancurkan manusia. Yang tetap bersama tanah masih menyadari perut dan nafas yang berharap membenarkan hidup.

Kita yang membaca novel mungkin ingin segera melewati halaman-halaman yang gampang memicu tangisan. Yang membaca tersiksa oleh imajinasi kelaparan meski terjadi di tempat yang sangat jauh bila melihat peta. Konon, segala derita itulah yang membuat Cina tangguh. Jawaban-jawaban atas penderitaan yang “keterlaluan” biasanya memberi kesaktian yang sulit ditandingi. Yang kita baca adalah novel tapi siksanya sangat terasakan.

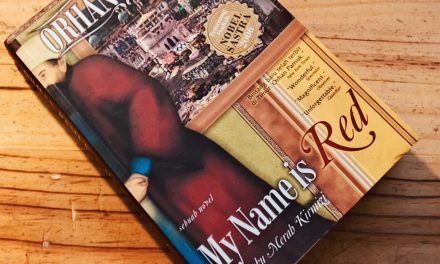

*) Image by dokumentasi pribadi Bandung Mawardi (Kabut)

Dukung Kurungbuka.com untuk terus menayangkan karya-karya penulis terbaik dari Indonesia. Khusus di kolom ini, dukunganmu sepenuhnya akan diberikan kepada penulisnya. >>> KLIK DI SINI <<<